Почти три года тому назад в статье В свой монастырь со своим уставом я пытался призвать всех и особенно тех, кто считает себя православными христианами, к знакомству с Новым Заветом, наивно предполагая использовать этот сайт, как площадку для разговора о нашей вере. Однако тема в общем не пошла, может потому, что это был, как метко заметила Мария, нестандартный подход, личный.

Сегодня, как никогда ранее, ощутим неослабевающий интерес к Священному Писанию и святоотеческому наследию со стороны интеллигенции, военнослужащих, студентов и т.д. Все, как и я, понимают, что Книги Нового Завета содержат в себе все те истины, которые следует знать и осуществлять в своей жизни каждому верующему, желающему достичь спасения, как говорится, души и тела. Поэтому регулярное чтение этих книг и усвоение их учения столь же живительно для души, как и ежедневное питание — для тела.

Задача эта на первый взгляд представляется весьма простой — кажется, что требуется лишь уделять время для регулярного чтения Слова Божия, чтобы понять его смысл и применить на практике изложенные в нем заповеди. Сложность же заключается в том, на сколько правильно мы понимаем смысл написанного, а ведь именно от этого мы утверждаем свои жизненные принципы и выстраиваем своё представление образа божьего в человеке.

Новый цикл записей, с которыми мне хочется поделиться, предполагает более стандартный подход, и если ненаучный, то в какой-то степени учебный, но в отличии от учебников мне хочется, чтобы знакомство с основными книгами Священного Писания было не только полезным, но нескучным и по возможности интересным.

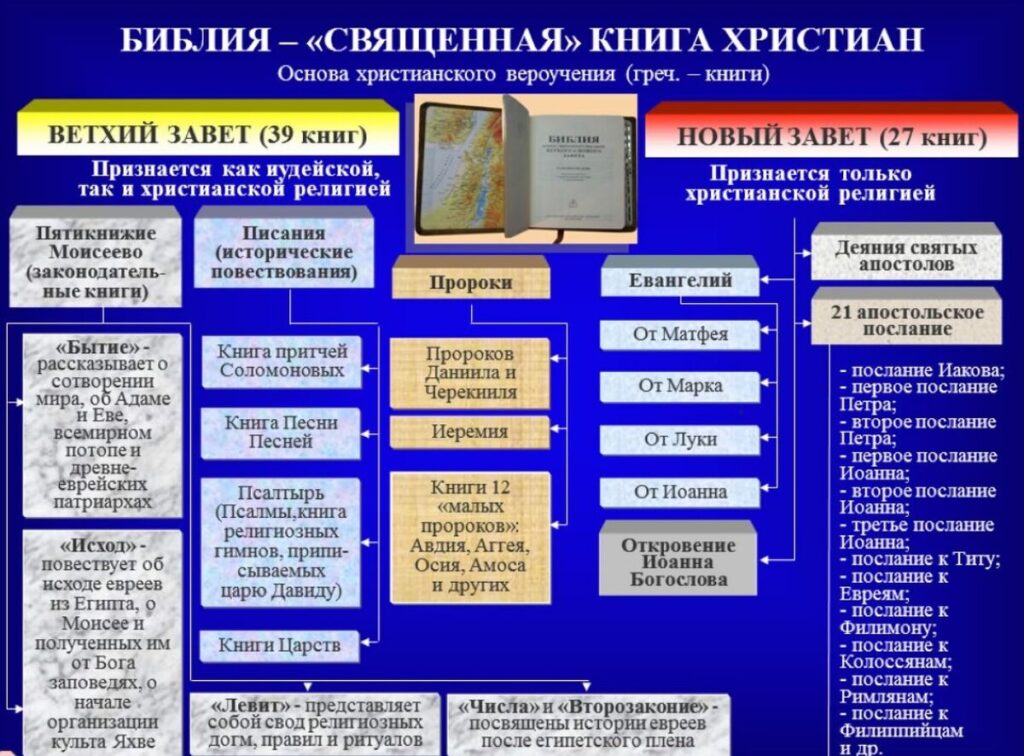

Наука, которая изучает Священное Писание, называется библеистика. Священное Писание состоит из двух не равных по объему частей: Священное Писание Ветхого завета и Священное Писание Нового завета. Все вместе они образуют Слово Божие, или вообще Священное Писание, и то, что мы часто просто называем Библия.

Священное Писание Нового завета дошло до нас аж с I века после Рождества Христова, то есть две тысячи лет тому назад были написаны все книги Нового завета, состоящие из четырех канонических Евангелий, из книги Деяний святых апостолов, многих посланий святых апостолов, а завершает Священное Писание Нового Завета книга Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова.

Чтобы особо не растекаться мыслью по древу предлагаю просто посмотреть небольшой обзорный мультик о Новом Завете.

(поскольку в цикле будут использованы материалы не только из православных источников, они могут содержать догматические неточности, на которые будет при необходимости обращаться особое внимание)

Изучение священных текстов проходит в несколько этапов, что позволяет любому как по ступеням подниматься к вершине познания Священного Писания, но как обычно перед каждым подъемом необходимо тщательно подготовиться.

С чего начинается изучение книг? разумеется, с чтения этих книг (наверное, разуется — это я погорячился конечно, сегодня редко увидишь человека с книгой, в основном скорее наушники в ушах, можно конечно и послушать аудиотекст, ссылки на которые не прилагаю, их легко найти в интернете на любой вкус) ну тогда либо мы сидим дома и читаем про себя тексты, либо мы слушаем чтение Священного Писания по телевизору, компьютеру либо на богослужении в храме.

Но, что за текст мы читаем? Уверены ли мы в том, что мы читаем, действительно оригинальный, то есть изначальный, истинный, правильный, вышедший, так сказать, из-под пера евангелистов или апостолов текст? Ну, конечно, нет.

Большинство из нас читает Священное Писание на русском языке, причем в особом переводе, который наиболее распространен в нашей стране. Конечно сегодня можно легко найти и другие переводы на русский язык, но я не буду даже называть их, поскольку для изучения нужно использовать синодальный перевод. Этот перевод был сделан уже около полутора сотен лет тому назад, он не без недостатков, но до сих пор является самым распространенным в чтении переводом.

Ну, а в церкви или храме, когда мы там бываем, то слушаем Священное Писание на церковно-славянском языке.

Церковнославянский текст — это древний перевод. Он, конечно, подвергался многим редакциям и очень приближен к русскому языку, так сказать, русифицирован. Но все-таки он сохраняет в себе черты древней манеры перевода, которые современные переводчики не назвали бы, собственно, и переводом. Потому что это было переложением с греческого языка на церковнославянский слова за словом, часто повторяя даже грамматические формы оригинала. Это так называемый подстрочник или, как говорят специалисты, калька. Конечно, не всегда последовательно соблюденная калька, не всегда последовательно соблюденный подстрочник, но все-таки это близко именно к кальке или к подстрочнику.

Синодальный же перевод, хотя он очень близок, очень стремится сохранять архаизмы церковнославянского языка, следовать именно такой манере толкования древнего текста, все же это перевод, а не калька. Здесь нет уж такого буквального следования слова за словом оригинала.

А вот что касается новых переводов — это я бы отнес к авторскому творчеству перевода и трактовки священных текстов, что может быть допустимо для древних текстов, но не для священных.

Сейчас появляется очень много новых переводов Священного Писания на русский язык. Я не буду здесь их оценивать, это тема для целой научной дискуссии или для богословской беседы. Скажу лишь только, что не так давно прошедшая богословская конференция, посвященная двухтысячелетию Рождества Христова, в Москве, организованная богословской комиссией при Священном Синоде, выразила свою озабоченность появлением многочисленных переводов на русский язык, которые не апробированы, не санкционированы, не одобрены Церковью. Надо очень внимательными быть при выборе перевода и не ошибиться. Во всяком случае, можно посоветоваться с людьми знающими, с людьми из Духовной академии или семинарии, со своим духовником, со священником. Я думаю, что не ошибется никто, если возьмет за основу при изучении Священного Писания, собственно, принятый и одобренный уже почти сто лет тому назад синодальный перевод. Он, конечно, не идеальный перевод, как всякий перевод. Идеального перевода быть не может, ничто не может сравниться с оригиналом, даже мы, изучая текст с вами, увидим множество погрешностей в синодальном переводе, но не надо смущаться, это все же один из лучших переводов. В любом случае, он вошел уже в золотой фонд русской литературы или словесности, он уже заслужил, временем хотя бы, уважение к себе.

Евангелисты и апостолы не знали ни церковно-славянского языка, ни, тем более, русского языка. Писали они на своем языке, который был в то время греческим языком, но это был не классический греческий язык, а особый диалект, то есть живой разговорный повседневный язык первого века, распространившийся в греко-римском мире и известный в науке под названием «κοινή», т.е. «обычное наречие», но все же и стиль, и обороты речи, и образ мыслей священных писателей Нового Завета обнаруживают древнееврейское или арамейское влияние. Мы увидим, что в речи апостола Павла сильно отразилось влияние воспитавшей его раввинской школы. У него, например, часто встречаются еврейские или халдейские выражения, еврейские обороты речи, еврейский параллелизм предложений. Отражается на его речи и влияние иудейской диалектики, когда он вводит в свою речь резкие антитезы, краткие вопросы и ответы.

Койне — это диалект греческого языка, использовавшийся в Древней Греции. Это было городское просторечие, возникшее на базе аттического диалекта с элементами ионического и других диалектов. Койне — это также язык Септуагинты (собрания переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии), христианского Нового Завета и наиболее ранних христианских богословских трудов отцов Церкви. В этом контексте койне также именуется «греческим языком Нового Завета», «библейским» или «патристическим греческим языком».

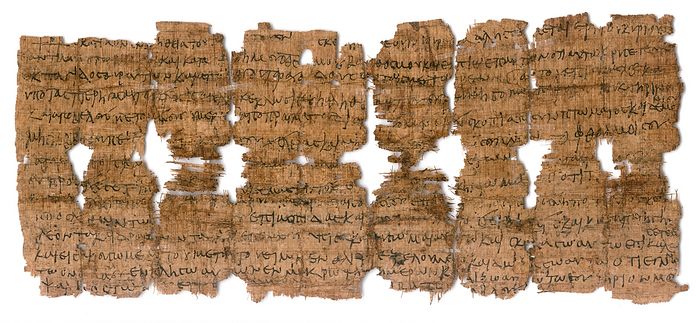

Наверное, правомочно теперь задать вопрос, ну а где же есть этот оригинальный текст, написанный на греческом языке? Разумеется, его нет, или во всяком случае пока нет. Он ведь был написан две тысячи лет тому назад на нестойком материале, на папирусе, как правило. Все эти рукописи на папирусе давным-давно истлели, исчезли и их просто не существует. Самые древние кусочки текста папирусного дошли до нас из первой половины II века, а греческие рукописи, в основном, представлены рукописями IV века и более поздних веков.

Кроме греческих рукописей, у нас имеются древние переводы или версии на латинский, сирийский, коптский и др. языки. Наконец, сохранились многочисленные цитаты Отцов Церкви на греческом и других языках в таком количестве, что если бы текст Нового Завета был утрачен и все древние рукописи были уничтожены, то специалисты могли бы восстановить этот текст по цитатам из творений святых Отцов.

Но все это уже не оригинальные тексты, это уже списки, переписывание с одной рукописи в другую, переписывая, люди иногда допускают ошибки. Ошибки случайные, а иногда и ошибки преднамеренные, ну а то, что мы с вами читаем — это уже перевод на русский язык с каких-то, не очень, может быть, даже древних греческих рукописей.

Первая ступень в изучении Священного Писания, священного текста — это попытка приблизиться к оригинальному тексту, попытка его найти. Попытка из множества рукописей, дошедших до нас, извлечь информацию, с тем, чтобы путем некоторых нехитрых логических умозаключений прийти к первоначальному тексту.

По сравнению с любым текстом древних авторов, можно сказать, отцов всей западной культуры (Гомер, Еврипид, Эсхил, Софокл Корнелий Непос, Юлий Цезарь, Гораций, Вергилий и др.) текст Нового Завета находится в исключительно благоприятном положении, и по количеству манускриптов, и по краткости времени, отделяющего древнейшие из них от оригинала, и по числу переводов, и по их древности.

Первая ступень изучения Библии называется текстология — то есть наука, изучающая собственно текст. Результатом длительных текстологических изучений является так называемый критический текст Священного Писания, который представляет нам гипотетический, то есть условно и предположительно, оригинальный текст. Разумеется, все прекрасно понимают, что никогда со стопроцентной точностью оригинальный текст мы найти не сможем, как бы мы ни трудились.

Ну, во всяком случае, какое-то приближение к оригинальному тексту можно найти. Задача текстологическая довольно трудна. Дело в том, что в рукописях существует множество расхождений. Их насчитывается много-много тысяч расхождений, так называемых разночтений. И для того, чтобы добиться какого-то успеха в текстологическом изучении, необходимо просмотреть огромное количество рукописей, лучше всего — все рукописи. Но это, конечно, почти недостижимо. И два столетия тому назад, когда текстологическая наука получила свое начало, свое развитие, профессура с помощью своих ассистентов сидела, читала рукописи, смотрела, сравнивала их и пыталась найти — а что же стоит за этими рукописями? Где тот первоначальный текст, с которого они все были списаны? Это была очень трудоемкая задача, и успех был очень незначительный. Сейчас, конечно, с приходом компьютерной техники, задача эта упростилась и ускорилась.

Текстология приближает нас к первоначальному исходному тексту.

Вторая ступень в изучении Священного Писания называется исагогика, что означает — введение, введение в Священное Писание. Она отвечает на вопросы исторического характера: кто, где, когда, почему и зачем написал ту или иную книгу Священного Писания. То есть исагогика пытается найти автора текста, время написания, место написания, кому был этот текст написан, по какой причине он был написан и какую цель он преследовал.

Исагогика — также довольно трудная наука. Дело в том, что тексты древние, и подчас определить место написания или точное время написания бывает очень трудно, но важно для более точного понимания текста и его задач, но это невозможно правильно понять без знания культурно-исторического контекста, характера общественно-политических отношений и религиозных представлений данного периода.

Третья ступень в изучении Священного Писания называется экзегетика, которая с греческого переводится: объяснение, комментарий, точное прочтение текста.

Экзегетика занимается исследованием смысла, который пытался автор вложить в свой текст, в написанное. Это как бы подробнейший комментарий к каждой книге, к каждому стиху, к каждому предложению, к каждому слову прочитанного текста. Пожалуй, это самая сложная задача. Ведь Священное Писание написано, ну, мало того, что на древнем языке, да еще на особом — священном языке, который надо знать для того, чтобы его понимать. Эта наука очень сложна. Для того чтобы быть хорошим экзегетом, исследователем священного текста, надо знать не только язык, но и обстановку, в которой был написан этот текст, историю того времени, обычаи того времени, религиозные стремления, философские течения, географию и так далее, и так далее.

Четвертая ступень в изучении Священного Писания называется герменевтика и означает, собственно, «перевод». Толкование, истолкование текста для того чтобы донести смысл — жизненный смысл — текста, который был написан две тысячи лет тому назад на совершенно незнакомым подавляющему числу людей языке. Для этого и надо объяснить, истолковать текст. Это истолкование включает в себя, во-первых, перевод на их язык. Скажем, с древнегреческого, на котором был написан этот текст, на русский язык. Или на какой-нибудь китайский, если речь идет о китайцах. Или на английский и так далее. Надо перевести этот текст не только на язык, так сказать, лингвистический, на язык другого народа, на котором этот народ разговаривает. Но еще и перевести на язык совершенно другой культуры. Культура ведь очень сильно меняется. Цивилизация меняется. Две тысячи лет тому назад люди не слушали радио, не ходили автомобили, не было телевидения, компьютеров — всё было совершенно другим. И культура формирует определенную психологию в обществе и каждого конкретного человека в этом обществе. Вот донести до современного человека с совершенно другой наукой, с совершенно другим искусством, с совершенно другой техникой, с совершенно другим, как теперь говорится, менталитетом, донести подлинно жизненно важный смысл священного текста столь древнего — это тоже перевод. Перевод на язык другой культуры.

Вот такой перевод — это четвертая ступень в изучении текста, в исследовании текста Священного Писания. Истолкование может быть очень различным. Зависит от обстановки. Текст столь глубок, что он может допускать различные толкования: скажем, буквальное толкование или аллегорическое иносказательное толкование. Допустим в храме во время литургии после прочтения Священного Писания священник выходит на проповедь, и во время проповеди он нам толкует чаще всего то, что было прочитано во время литургии. Иногда он излагает может быть не совсем понятное содержание, потому что читается ведь в церкви на церковно-славянском языке, который не все понимают. Для этого он сначала излагает все это на более понятном языке, а затем толкует. Толкует в учительном плане. Скажем, делает какие-то догматические учительные выводы из прочитанного текста, нравственные выводы, приближает смысл и значение текста к нашей повседневной жизни.

Вот все это — герменевтика. Все это — толкование, истолкование, перевод текста, приближение его к нашему пониманию, к нашей жизни.

Все разделы изучения текста очень тесно связаны между собой, например, для того чтобы правильно растолковать текст, надо как следует и точно его изучить в буквальном прочтении, а экзегетика, третья ступень в изучении текста, и герменевтика очень тесно между собой связаны. И без хорошего изучения текста, без экзегетики, не может быть правильного толкования. Толкование подчас может быть добрым, правильным в нравственном смысле, хорошим с точки зрения своего православия, с точки зрения догматики, но не точным с точки зрения экзегетики, таким образом тонкая разработка текстов, экзегетическое исследование, приводит нас к более глубокой, более правильной герменевтике, то есть к более правильному толкованию этого текста…

Именно различные толкования Священного Писания привело к тому, что в Христианской Церкви образовались различные конфессии, деноминации, течения, некоторые из них относят к числу «новых религиозных движений» околохристианского толка.

Мы разобрали четыре ступени исследования священного текста: нахождение гипотетического оригинального текста — текстология; изучение истории создания текста — исагогика; буквальный разбор текста, исследование его во всех подробностях — экзегетика; и толкование текста, перевод его на язык нашей культуры и нашего общения — герменевтика.

Всё с чем мы познакомились сегодня, обязательно будем использовать, или по крайней мере, обращать внимание при знакомстве с Посланиями апостола Павла в цикле Богословие в письмах.

В следующей статье мы познакомимся с основными понятиями богословия.

Введение в науку для чайников) мне понравилось, всё понятно. Афтор, пиши исчо 🙂

Всё очень понятно, без лишней информации , и мультик классный ! Спасибо автору)