В разделе Ближневосточные религии мы постараемся рассмотреть некоторые религии древнего Ближнего Востока. Понятие «древний Восток» менялось на протяжении двух столетий. Менялись цивилизации и государства, народы и религии. Древний Ближний Восток включал в себя следующие субрегионы, в том числе:

- Месопотамия (Шумер, Ассирия, Вавилония и Аккад. Древняя религия Месопотамии, Шумерская религия, Вавилонская религия;

- Древний Египет. Древнеегипетская религия;

- Хетты. Ханаан. Хурриты;

- Древний Иран. Зороастризм

Основными источниками знаний были библейские книги Ветхого и Нового Завета, а также труды античных авторов: Геродота, Диодора Сицилийского и Страбона. К ним можно добавить работы средневековых сирийских, арабских и персидских ученых. Так продолжалось до конца восемнадцатого века.

В 1798 году Наполеон отправился в Египетский поход, который стал отправной точкой для изучения Древнего Востока. В этой экспедиции участвовали не только военные, но и учёные, и художники. Они исследовали египетские древности, делали эстампажи и зарисовки с надписей на статуях и гробницах. Результатом их работы стало многотомное издание Французской академии «Описание Египта».

Как это было рассказывает французский исторический документальный фильм «Наполеон: Египетская кампания» (Bonaparte: La Campagne d’Egypte, 2017).

Цель — захватить Египет под контроль Франции, прогнать мамлюков, оккупировавших страну, ставшую частью Османской империи, и отрезать путь к Индии для Англии, чтобы прекратить торговые отношения.

Некоторые события сюжета:

- Бонапарт берёт с собой учёных, которые должны поддержать военную кампанию и изучить Египет с перспективой длительной оккупации.

- Французские войска одерживают победу над мамлюками в битве у пирамид, но англичане уничтожают их флот.

- Бонапарт становится пленником своего же похода, ему угрожает ещё один враг — Османская империя, которая не желает, чтобы французы завладели Египтом.

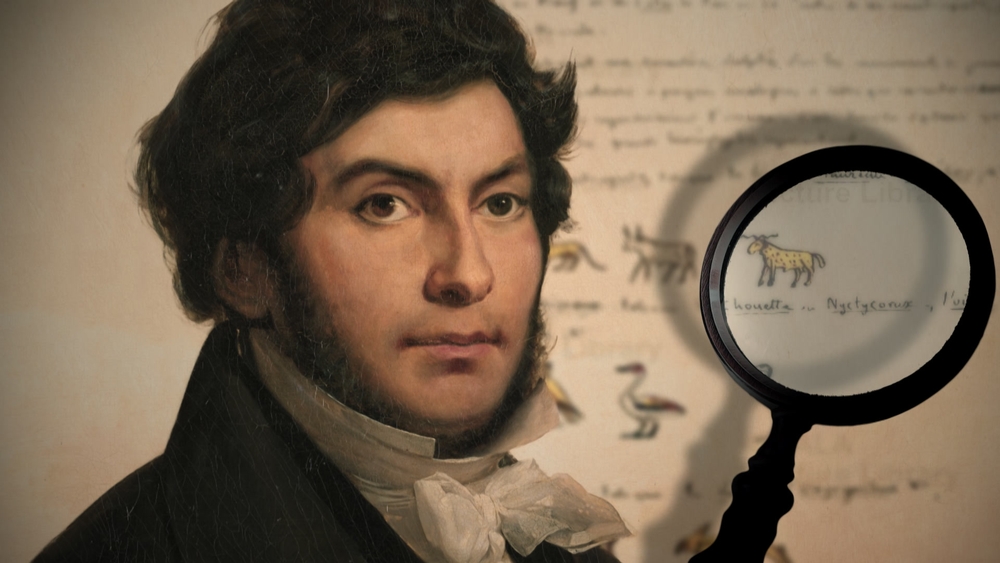

Однако в этом труде не было ничего о письменности. Расшифровать древнеегипетские иероглифы пытались многие: древние греки, средневековые немецкие богословы, английские учёные (добавить про арабского ученого Абу Бакр ибн Вахшия). Но только французу Жану-Франсуа Шампольону это удалось.

Старший брат Шампольона мечтал участвовать в египетском походе Наполеона. Он собрал множество сведений об этой стране. Его знакомые, участвовавшие в походе, хранили у себя дома различные египетские ценности, в том числе обломки плит с иероглифами. И мальчик Жан-Франсуа слышал множество рассказов о том, что эти иероглифы никто не может прочитать.

Старшие говорили, что каждый знак обозначает слово, целое понятие. Поэтому их нельзя прочитать – можно только воспринимать и созерцать, и таким образом открывать бездну потаённого смысла, заключённого в иероглифах.

С детства Шампольон был заворожён иероглифами. Он слушал рассказы старших о том, что каждый знак обозначает слово или понятие. Мальчик мечтал прочитать эти загадочные письмена. Когда ему было около десяти лет, он сказал: «Когда я вырасту — я это прочитаю». Все запомнили эту фразу.

Шампольон начал готовиться к дешифровке ещё в детстве. К тринадцати годам он выучил греческий, латынь, древнееврейский и сирийский языки. Затем он взялся за арабский, а к семнадцати освоил коптский язык, на котором говорили египетские христиане. В этом же возрасте он написал справочник «Египет в эпоху фараонов», где попытался воссоздать последовательность правления царей, опираясь на греческие, арабские и еврейские источники. За эту работу его приняли в Французскую академию Дофине.

В двадцать лет Шампольон совершил главное открытие. Он предположил, что современный коптский язык — это поздняя стадия развития древнеегипетского. Значит, слова, записанные иероглифами, должны быть похожи на коптские.

Во время визита Наполеона в Гренобль его представили братьям Шампольонам. Император сказал, что рад встретить человека с «половиной его фамилии». Затем Наполеон познакомился с младшим братом Жаном-Франсуа и узнал о его мечте расшифровать иероглифы. Бонапарт поддержал учёного, пообещав, что если тот добьётся успеха, он поможет египтянам вернуть свой древний язык.

После поражения при Ватерлоо семья Шампольонов переехала в деревню. Учёный продолжал работать над дешифровкой, используя все доступные ему египетские тексты. Осенью 1822 года ему это удалось.

Шампольон понял, что знаки египетского письма могли обозначать не только понятия, но и слоги и даже буквы. Он нашёл стелу, где одно и то же сообщение было записано тремя видами письма: иероглифами, демотикой и греческим. Это был знаменитый Розеттский камень.

Учёный знал, что царские имена в египетских текстах обводили специальным овалом — картушем. Он сопоставил картуши в египетской и греческой частях текста и прочитал первые десять букв. Так он расшифровал имена Птолемея и Клеопатры. Эта работа положила начало египтологии как науке, которая ведёт отсчёт с 1822 года.

В древней Месопотамии древним источником письменности была клинопись.

Если египтология стала делом одного человека, который блестяще расшифровал иероглифы, то дешифровка клинописи потребовала усилий нескольких поколений ученых.

Клинопись – это древний вид письма с множеством разновидностей. В одной системе каждый знак обозначает одно понятие, в другой – до пяти понятий или до пятнадцати слогов. Есть чисто слоговая и буквенная клинопись.

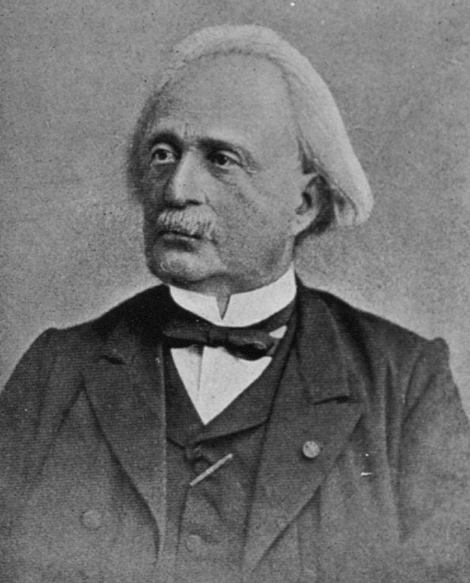

Расшифровать все эти виды одновременно было невозможно. Потребовалось событие, которое стало толчком для дешифровки. В отличие от Шампольона, который посвятил свою жизнь науке, клинопись разгадал человек, не ставивший перед собой такой цели. Это был Георг Фридрих Гротефенд, учитель греческого и латыни из Геттингена. Он увлекался решением головоломок и однажды заключил пари с друзьями, что расшифрует древнеперсидскую надпись, опубликованную в немецком журнале.

Гротефенд использовал знания греческого языка и хорошо изученные персидские тексты. Он подставлял буквы и нашел значение одиннадцати клинописных знаков. Его доклад опубликовали в Геттингенском научном журнале, но вскоре о нем забыли.

К этой работе вернулись через тридцать лет. Европейские лингвисты, такие как Бюрнуф, установили, что древнеперсидский язык относится к индоевропейской группе и расшифровали еще несколько знаков.

В конце 1840-х годов начались массовые раскопки в Ашшуре и Ниневии, где нашли десятки тысяч глиняных табличек, включая словари.

Первый язык, записанный в этих словарях, оказался ассиро-вавилонским, который назвали аккадским. Это семитский язык, родственный древнееврейскому и арабскому. Второй язык долго не могли понять, считая его тайным письмом жрецов.

Немецкий семитолог Галеви предположил, что это вавилонская криптография, но гипотеза не подтвердилась.

Жюль Опперт, прочитав в одном тексте, что север Месопотамии называли Аккад, а юг – Шумер, предположил, что второй язык – шумерский, а жителей юга следует называть шумерами.

Эта гипотеза, выдвинутая в 1869 году, положила начало науке шумерологии. А начало ассириологии, изучающей клинописные культуры и языки, связывают с соревнованием между четырьмя дешифровщиками – Раулинсоном, Тэлботом, Хинксом и Оппертом.

Английское королевское азиатское общество разослало один и тот же клинописный текст в четыре страны: Англию, Ирландию, Францию и Персию. Четыре специалиста должны были представить свои варианты дешифровки. Если бы их результаты совпали хотя бы на 40%, стало бы ясно, что метод чтения правильный.

Все четыре дешифровки совпали на 40%, и 25 мая 1857 года родилась ассириология. Эта наука стала основным источником наших знаний о Древнем Ближнем Востоке и его религиях.

Благодаря успехам ассириологии мы можем изучать источники, начиная с конца четвертого тысячелетия до нашей эры и до начала нашей эры. Последний клинописный документ датируется 73 годом нашей эры, и человечество использовало эту письменность четыре тысячи лет.

Ассириология – это комплексная дисциплина, изучающая языки, историю и культуру древних народов Ближнего Востока, использовавших клинопись. Шумеры изобрели эту письменность, и появилась наука шумерология.

Наследниками шумеров стали вавилоняне и ассирийцы, а их изучение – аккадистика. Клинопись распространилась на Малую Азию, где ее заимствовали хетты и хурриты, что привело к появлению хеттологии и хурритологии.

На Иранском нагорье клинопись использовали эламиты, а затем персы, что стало частью иранистики. В Урарту, на Кавказе, также применяли клинопись, что привело к урартологии.

Клинописью пользовались города Сирии – Эбла и Угарит, что дало начало эблаистике и угаритологии.

Все эти знания объединяются в ассириологию, которая вместе с египтологией дает нам основные сведения о народах Древнего Востока.

Древний Восток для современной науки – это не только история городов и цивилизаций древнего Ближнего Востока, но и особая стадия развития человечества. Это эпоха первых цивилизаций, которые пришли на смену первобытным обществам. У Древнего Востока есть уникальные черты, характерные только для этого периода.

Первая из них – город.

На Древнем Востоке возникли первые города. Город – это территориальная община, где живут 15-20 родовых коллективов. Жители города не обязательно связаны родственными узами, их объединяет трудовая солидарность. Все общины города совместно работают на общей земле, стремясь получить максимальный урожай, чтобы обеспечить себе выживание и процветание.

Эпоха Древнего Востока – это время экстенсивного развития: увеличение числа детей, скота, имущества и земельных владений. Это количественный подход к жизни.

Город выполняет не только социальные, но и экономические функции. Он служит местом хранения запасов, центром торговли и обмена, а также местом, где люди организованы по принципу социальной иерархии. В городе существует главный храм и культ его божества.

Вторая черта – письменность.

Письменность появилась в конце IV тысячелетия до н.э. одновременно в нескольких регионах: Египте, Шумере, Эламе и Хараппе. Первоначально она возникла в храмах и использовалась для учёта храмового имущества. В Египте первыми были записаны имена царей. Пиктография – рисуночное письмо – была первым видом письменности. В таком письме каждый знак обозначал понятие, и его нельзя было читать.

Чтение стало возможным, когда появились грамматические формы. В Месопотамии пиктография существовала с XXX по XXVIII века до н.э. В XXVIII веке появились фонетические знаки, которые можно было не только понимать, но и читать как звуки или слоги. В Египте письмо возникло раньше – пиктография датируется XXXII веком до н.э.

Со временем письменность стала словесно-слоговой и могла читаться по слогам. Шумерская клинопись и египетская иероглифика были двумя основными разновидностями этой письменности. В XIII–XII веках до н.э. в Восточном Средиземноморье распространилось алфавитное письмо, возникшее на Синайском полуострове. Алфавит стал известен всему миру.

Почти все народы, использующие алфавит, научились ему у финикийцев, включая нас с вами, использующих кириллицу.

Третья черта – школа и система образования.

Школа появилась вместе с письменностью, так как возникла необходимость не только воспитывать, но и обучать людей. Образование – это процесс придания человеку определённого образа, соответствия идеалу.

Откуда берётся этот идеал? Из традиций. А традиции закрепляются на письме. Поэтому всё лучшее, значимое и ценное для людей теперь фиксируется письменно. Появляется духовная культура, потому что письменность и школьное образование позволяют передавать знания и ценности на большие расстояния, объединяя людей в культурное сообщество. Все народы, которые начали использовать клинопись и создали школы на Ближнем Востоке, стали учениками шумеров и вавилонян. Они были частью одного культурного круга, независимо от места проживания.

Школьное образование стало мощным инструментом для передачи культуры между регионами и объединения различных народов.

Религия также играла важную роль в культуре Древнего Востока. Именно здесь возникло представление о божестве. У первобытных людей были духи и демоны, которые олицетворяли природу, предков и непонятные явления. Но идея божества сформировалась только с появлением храмов.

Что такое храм? До конца шестого тысячелетия до н. э. у первобытных народов были святилища – простые прямоугольные сооружения с статуями божеств и жертвенниками. Эти святилища часто были переносными и перемещались вместе с кочевниками.

С переходом к оседлому образу жизни и появлением городов, у духов, управляющих местностью, появились постоянные жилища – храмы. Они отличались от святилищ вертикальной ориентацией и формой: ступенчатые башни или пирамиды. Храм стал домом для бога, его семьи и слуг. Это был полноценный дом, как и у людей.

Кроме того, храм служил обсерваторией для наблюдения за небесными телами. На его крыше часто находились площадки, где жрецы могли изучать звёзды и предсказывать события.

Наконец, храм был местом связи между людьми и богами, а также местом для заупокойных обрядов. Он был закрыт для обычных людей, и только жрецы могли входить в его святилище. Вокруг храма также существовала запретная территория, где нельзя было проливать кровь или громко разговаривать.

Бог в терминах социальной истории – это существо, которое покровительствует территориальной общине. Он объединяет людей и организует их жизнь. В отличие от духов и демонов, связанных с родом, бог символизирует место проживания.

Понятие «бог» в разных языках имеет разную этимологию. В индоевропейских языках оно связано с идеей наделения людей скотом, урожаем или судьбой. В семитских языках «илу» изначально обозначало предка, а затем стало означать могущественное сверхъестественное существо. В шумерской клинописи бог ассоциируется со звёздами и небом.

Религия Древнего Востока была естественной и основывалась на вере в силу природы. Мир представлялся как система сил, управляющих явлениями. Например, ветер был связан с богом дуновения, а свет звезды – с богом этой звезды. Небо играло особую роль, управляя земледелием и временем. Каждое божество имело свой земной и небесный дом, связанный с определённым созвездием или планетой. Люди верили, что небо дарует милость и призывает в свидетели. На основе этой веры сформировалась астрология, которая претендовала на роль науки.

Ещё одной чертой религии Древнего Востока был политеизм – вера во множество богов, управляющих всеми аспектами жизни. Каждый объект пространства и момент времени имели своего покровителя. Это создавало сложности для людей, так как они не знали, к какому богу обратиться. Постепенно люди пришли к мысли, что все боги должны подчиняться одному верховному божеству.

Религия Древнего Востока прошла три ключевых этапа в своём развитии.

Первый этап — классический политеизм, охватывающий период с тридцатого по шестнадцатый века до нашей эры. В это время поклонялись множеству богов.

На втором этапе, который можно назвать квазимонотеизма, примерно в шестнадцатых-четырнадцатых веках до нашей эры, из множества богов выделился один верховный. Остальные духи признали его главенство и передали ему свои полномочия. Этот этап продолжался до десятого века до нашей эры.

С десятого века до нашей эры начался третий этап — монотеизм. На этом этапе верховный бог был признан единственным, а существование остальных богов отрицалось. Монотеизм зародился в древней Иудее и со временем превратился в мировые религии — христианство и ислам.

Таким образом, религия Древнего Востока развивалась по определённой траектории. Однако важно помнить, что религия была неотъемлемой частью культуры Древнего Востока, которая, в свою очередь, также эволюционировала. Мировая историческая наука, изучая Древний Восток, уже давно идет по этой столетиями протоптанной учеными дорогой.

Здравый смысл подсказывает, что и нам не нужно сходить с этой дороги, но есть вопросы на которые наука не может дать ответ, и тогда нам никто не запрещает ответы на эти вопросы находить в священных текстах, в мифах и легендах древних цивилизациях.