Надо как-то подойти поаккуратнее к богословию …

Древние египтяне были весьма религиозны. В Древнем Египте почитали разных богов и богинь, специалисты насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч божеств, но среди них возвышалось около двух-трёх десятков больших богов. Могущественные боги сопровождали древних египтян от их появления на свет до путешествия в загробное царство. Величественные пирамиды, священные тексты, мистические заклинания и сложные похоронные обряды готовили человека к одному – к вечной жизни души. Весь этот уникальный сплав мифов, ритуалов и верований одной из величайших древних цивилизаций до сих пор вызывает живой интерес и множество споров.

Как же представляли Бога в древнем Египте?

Изображение Бога

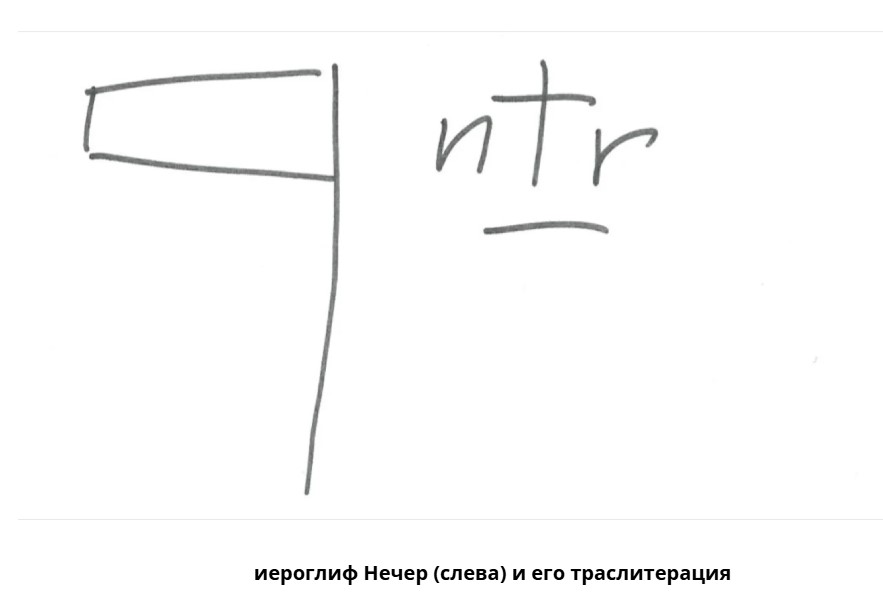

Если мы начнем с самого слова и его иероглифического изображения, то увидим, что через всю египетскую историю — с того момента, как египтяне вообще стали использовать иероглифы, и до конца иероглифической письменности, то есть до эпохи императора Юстиниана — Бог в Египте изображался вот таким знаком:

(об ntr дополнительно см книгу доктор ист наук Берлев О.Д. «Два царя-два Солнца» )

Произнесение слова «Бог» на древнеегипетском языке — Нечер — в классической транслитерации выглядит так. В древнеегипетском, как и во многих других семитских языках, не записывали гласные. Писались только согласные и полугласные звуки. Египтологи стараются сохранить естественное звучание, но для удобства добавляют звук е как связующий элемент. Поэтому «нечер» — это лишь условная реконструкция.

Если обратиться к коптскому языку, который является последней стадией египетского, то мы увидим, что в коптском Бог называется «нойте» (саидский диалект) или «нойт» (бохаирский диалект). Хотя это и не похоже на «нечер», с XVIII династии (примерно XIII-XII века до н.э.) конечное р в слове «нечер» перестало произноситься. Таким образом, имя Бога в Древнем Египте могло звучать как-то вроде «нойтэ», «нойтер» или «нойтир» (Интересно, что думают об этом современные египтяне. Хотя, конечно, они сильно отличаются от своих древних предков.) . В коптском языке слово «боги» во множественном числе (это уже библейские тексты) — «нейтир» (или «энфир»). То есть намного более близкое произношение к древнеегипетскому «нечер«.

В своё время Жан-Франсуа Шампольон, выдающийся учёный, сумел расшифровать египетские иероглифы благодаря уникальному артефакту — Розеттскому камню. Этот камень, содержащий билингву, до него не удавалось понять никому.

На камне, относящемся к эпохе Птолемеев (196 год до нашей эры), высечен царский указ, написанный на греческом языке, а также в двух версиях на египетском: иероглификой и демотикой. Демотика — это египетская скоропись, напоминающая внешне арабское письмо и являвшаяся тогда обычной формой письма. В этой билингве слово «теос» (греческое «Бог») однозначно переводится иероглифом «нечер».

Учёные до сих пор спорят о значении этого знака. Что он означает? На этот вопрос нет единого ответа.

Сэр Алан Гардинер, знаток египетской истории и письменности, считал, что этот значок изображает штандарт, развевающийся перед храмом. Похоже на вымпел.

Однако сэр Уоллес Бадж, крупнейший египтолог и хранитель египетских коллекций Британского музея, утверждал иное. Он писал: «Теория о том, что на этих рисунках изображён посох с цветным лоскутом на конце, вряд ли найдёт поддержку среди археологов». По мнению Баджа, слово «нечер» представляли в виде секиры с длинной деревянной рукоятью и каменным лезвием. Цветные иероглифы показывают, что секиру крепили кожаными ремнями или верёвками. Она выглядела грозным оружием в руках умелого воина. На рисунках последних династий каменную секиру заменила металлическая, более прочная и не нуждавшаяся в дополнительном закреплении.

Мне ближе мнение Баджа. Я вижу сходство между этим иероглифом и мегалитическими изображениями Бога в виде топора. В разных уголках под основания менгиров часто зарывали топоры. Топор был мощным символом порядка и силы.

Сэр Уоллес Бадж, автор книги «Египетская религия, египетская магия» (написана в начале XX века), вряд ли знал о мегалитических памятниках и их изображениях. Его работа была написана задолго до того, как учёные обнаружили эти артефакты. Тем не менее, совпадение в символике говорит о том, что существовала единая культурная традиция в Западной Европе и Средиземноморье.

Строители мегалитов не умели писать, поэтому мы не знаем, как они мыслили и какие у них были религиозные представления. Египтяне же умели писать и излагали общую позицию для всего региона.

Немецкий учёный Эрик Хорнунг предположил, что иероглиф «нечер» на самом деле изображает не штандарт и не топор, а палку-фетиш, завёрнутую в ткань. Однако эта интерпретация кажется мне надуманной. Часто учёные стремятся предложить что-то новое только для того, чтобы отличаться от своих предшественников, а не из-за открытия новой реальности. Мне кажется, что наиболее правдоподобным объяснением является то, что иероглиф «нечер» изображает топор. То, что изображение Бога, этот топор (если это топор, конечно) — это ведь тоже не случайная вещь. Этот образ пришел из древности, еще из дописьменного времени, и он изображает божественную силу. Как уже говорил Уоллен Бадж, это страшное оружие в руках мужа. Это знак огромной силы, огромной власти над жизнью и смертью других, этим топором можно запросто убить. И поэтому такой образ, образ силы, владычества над жизнью и смертью, и образ чистоты сливаются в изображении и этимологии слова «Бог» в Древнем Египте.

2. Бог как очищение

Знак, о котором идет речь, вызывает сомнения в своей интерпретации. Однако этимология слова «нечер» более ясна. Коптское «нойте» — «Бог» — звучит почти так же, как «нойтен», что означает углекислый натр или поташ, основной компонент мыла. Поташ символизирует чистоту и очищение. Фон Биссинг предположил в начале XX века, что «нечер» связано с понятием чистоты. Для древних египтян Бог был олицетворением чистоты.

Понятие натра, очищающего средства, было широко распространено в Египте. Слово «натр» или «натрий» пришло к нам через греческий и латынь из древнеегипетского языка. Долина между Александрией и Каиром до сих пор называется Вади эн-Натрон (Нитрийская долина) — место древнего коптского монашества. Название связано с добычей поташа в соляных озерах, хотя сегодня существуют другие методы варки мыла. В древности эту долину называли «сехет-хемат» — «Соляное поле».

В Текстах Пирамид мы находим перекличку между натрием, чистотой и Богом. В пирамиде Неферкара, царя VI династии, в начале жертвенных формул, когда перечисляются вещества, приносимые в дар умершему царю, встречается такая фраза: «О, Осирис Неферкара, прими натрий, предназначенный тебе, чтобы стал ты Богом». Натр здесь выступает как часть ритуала, и в этом контексте прослеживается игра слов: «нечер ка» (приносим натрий) — «нечери ка» (чтобы стал ты Богом). Ирония и игра слов были характерны для древнеегипетской религиозной поэзии.

Имя Бога в разных религиозных традициях имеет огромное значение. Ведь у Бога нет настоящего имени — мы сами даем Ему имена или Он сам открывается, как Яхве Моисею. Бог говорит: «Пусть имя мне будет Сущий», подчеркивая Свою истинность и вечность, в отличие от человека, чье существование мимолетно. Это было важно для еврейского народа, чтобы осознать, что Бог — это истинно сущее.

Наше слово «Бог» происходит от индоарийского глагола «бхаяте» — «наделять». Отсюда же слова «бхагос» — достояние, счастье, и русское «богатство». Бог — это даритель, Он наделяет нас жизнью, здоровьем и, в конечном счете, вечностью. Для индоариев и их потомков это было важным. Мы уже не помним этимологию, но в основе нашего слова «Бог» лежит идея даяния.

Для египтян главным было то, что Бог чист. Это неудивительно, если вспомнить, что еще в эпоху среднего неолита, за несколько тысяч лет до египетской государственности, разделение города и храма было связано с идеей чистоты Бога и нечистоты человека. Человек осознает свою греховность и несовершенство перед лицом Чистого — Бога.

Это дар — видеть свою некачественность. Мы обычно довольны собой, любим обсуждать других, но слепы к собственным грехам. Когда человек осознает свою неполноценность и понимает, что не может спастись сам, у него открывается духовное зрение и начинается духовный рост.

Когда Бога называют чистым, а человека — нечистым, это признак религиозно-возвышенного общества. Без этого чувства собственной неполноценности люди не стали бы воздвигать мегалиты, таскать гигантские камни, организовывать коллективы для строительства гробниц и приносить себя в жертву Богу. Если бы люди считали себя хорошими, им не было бы нужды в религиозных сооружениях и молитвах.

Вспомните, как в средневековье возводили огромные соборы. В европейских городах люди жили в маленьких домишках, а в центре возвышался величественный готический или романский собор. Это был выбор «узкого пути».

Идея о том, что мы должны трудиться ради Бога, основана на том, что мы не равны Ему, но можем приблизиться к Нему. Наше отличие от Бога заключается в нашей нечистоте. Мы не похожи на Него не потому, что внешне отличаемся — у Бога нет физического облика. Мы не похожи на Бога по своей сути. Мы нечисты, Он — чист. Стремление к обожению через очищение было очень сильным в древнем Египте. Люди стремились стать подобными Богу. Мы еще многого не понимаем, нам предстоит изучить множество египетских понятий. Но вот послушайте, как это стремление к обожению выражено в Текстах Пирамид. Эти слова также принадлежат Пепи Неферкара, тому же царю.

«О, Пепи Неферкара, восстань и взойди к солнцу в мире!

Ты — посланец великого Бога,

Ступай на небо, пройди врата небосклона!

Да поведет тебя Геб (Земля), божественного силою своею,

Тебя, божественного мощью своею,

Тебя, имеющего власть над телом своим как Бог.

Божественная сила твоя во главе живых,

Божественная власть твоя во главе воскресших…»

(Pyr. 2095-2096).

В Египте стремление к Богу очень распространено. Разделение Бога и человека, души и тела — это смерть. Вспомните, как в Библии пророк Илья и пророк Иона, желая смерти, говорят: «Возьми душу мою, возьми её от меня». Но если мы чисты, мы едины с Богом.

Это хорошо видно у пророка Исайи, который восклицает: «Горе мне, я погиб!» Почему он погиб? «Погиб, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа с такими же нечистыми устами. И глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Исайя 6:5).

Что значит «нечистые уста»? Это не о тех устах, которые не вытерли салфеткой. Нечистые — значит, что этими устами произносили недостойные вещи, осквернили их недостойным использованием. Поэтому он погиб — видел Бога, но сам был нечист.

Чтобы обрести вечную жизнь, нужно стать чистым, как сам Бог. Иудейский пророк Малахия говорит: «Бог как щёлок, очищающий» (Малахия 3:2). Эти категории чистоты теперь должны быть нам понятны.

3. Кого египтяне называли Нечер?

Рассмотрим, в каких контекстах используется слово «нечер». Египтяне употребляют его в различных ситуациях, что часто сбивает с толку учёных, привыкших всё систематизировать и раскладывать по полочкам. В отличие от верующих, которые стремятся соединить и оживить, учёные обычно разделяют и исследуют, порой жертвуя живым ради науки. Хотя иногда живое сохраняется, чтобы потом лечить или лучше понимать.

Когда речь заходит об истории религии, всё становится сложнее. Слово «нечер» может означать как Бога-Творца, так и многочисленных духов, которые тоже считаются «нечер». Оправданные умершие, прошедшие суд (о котором мы поговорим позже) и достигшие вечности, также относятся к «нечеру». Кроме того, есть люди на Земле, выполняющие божественные функции: священнослужители определённой категории и царь. В их титулах присутствует слово «нечер», что делает их божественными.

Таким образом, категория Бога многогранна, и это не должно нас смущать.

С одной стороны, мы помним библейскую формулу: «Знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет иного». Апостол Павел утверждает, что нет других богов, кроме Единого. В том же послании он говорит: «Ибо, хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, ибо много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из Которого всё» (1Кор. 8:4). Павел исходит из того, что в то время «богами» называли не только Бога-Творца. Поэтому он подчёркивает, что, несмотря на множество богов, есть только один Творец неба и земли. Важно помнить, что у нас один Бог-Творец, которому мы поклоняемся и которого чтим.

В Ветхом Завете, как в книге Второзаконие, так и у пророков, мы часто читаем: «Бог ваш есть Бог богов». Это выражение «бог богов» было распространено на Древнем Востоке. Мы встречаем его в Финикии и Ханаане во II-III тысячелетиях до Рождества Христова. Так что «боги» — это множество сущностей. Даже в 96 псалме на греческом языке поётся: «Поклонитесь Ему все ангелы Его». На церковнославянском языке это звучит так же. Но в еврейском тексте говорится: «Поклонитесь перед Ним все боги». Переводчики Септуагинты перевели слово «боги» как «ангелос» — посланники, духи, чтобы не вводить людей в заблуждение. Однако для передневосточного сознания характерно именно такое старое представление. И наконец, знаменитый 81 псалом подтверждает это.

«Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд:

Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?

Избавляйте бедного и нищего; исторгайте из рук нечестивых.

Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.

Дайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость;

Я сказал: вы — боги и сыны Всевышнего — все вы;

Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.

Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы»Иисус Христос, объясняя иудеям строки 81-го псалма, говорит: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал вам: вы — боги»? Псалмопевец назвал богами тех, кому было слово Божие, и Писание не может быть нарушено». То есть, богами можно назвать людей.

Сейчас некоторые утверждают, что под богами имеются в виду судьи, но это лишь предположения. На самом деле, по словам Иисуса (Ин. 10:34–35), богами можно назвать тех, к кому обращается Бог, тех, между кем и Богом существует связь. Мы часто об этом забываем.

Когда мы молимся, мы часто забываем, что в этот момент мы божественны. Да, мы ничтожны, но мы и божественны одновременно. Египтянин хорошо это понимал. Он знал, что человек может быть божественным, если он чист.

4. Ра — солнце как образ Бога

Давайте поговорим о некоторых образах Бога в Древнем Египте. Первый из них — это, конечно, Солнце. Даже в учебниках пятого класса мы читаем, что египтяне считали Солнце Богом. И, конечно, мы, пятиклассники, удивлялись: как же так, ведь Солнце — это просто звезда. Но, как оказалось, египтяне были умнее нас. Они прекрасно понимали, что такое Солнце и что такое Бог.

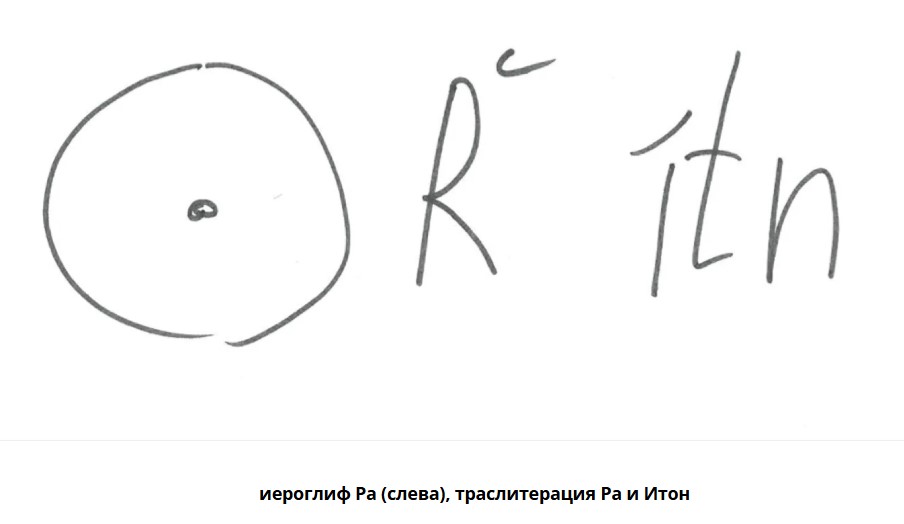

Солнце в Древнем Египте считалось космическим светилом. Греческие философы называли его «огнистым комом». Египтяне изображали его в виде круга, иногда с точкой внутри. В иероглифике этот символ обозначался как Ра, потому что «а» в египетском языке передавалось полугласным звуком. Также Солнце называли Итон, что означало «солнечный диск». От этого слова, например, произошло имя фараона Эхнатона.

Египтяне прекрасно осознавали, что солнце символизирует Бога. Оно было видимым воплощением сверхчувственной, или, как говорили греки, умной сущности «нойтос» — той, которую можно постичь только разумом.

Образ солнца и Бога уходит в глубокую древность. Вспомним, что даже в среднем палеолите, 150 тысяч лет назад, когда homo sapiens сосуществовал с homo neanderthalensis, неандертальцы хоронили своих умерших по оси запад-восток. Это явная солнечная ориентация.

Солнце — удивительный символ, который дарит жизнь и рассеивает тьму. Оно не только согревает и освещает, но и может дать огонь, если его лучи правильно сфокусировать. В каком-то смысле, огонь на земле — это тоже солнце. Поэтому древние считали, что подобное солнцу поднимается к нему, а не лежит на земле. Пламя костра стремится в небо.

Кроме того, солнце обладает еще одним удивительным свойством — оно умирает и возрождается. Каждый день на закате оно исчезает, уступая место ночи, холоду и тьме. Но на следующее утро оно снова появляется на востоке, даря тепло, свет и жизнь. Без солнца не было бы растений, урожая и самой жизни. Поэтому солнце можно считать образом Бога, понятным каждому человеку.

Этот образ Бога находит отражение в древних мегалитических памятниках, таких как кромлехи и Стоунхендж. Все они имеют круглую форму, символизирующую солнце. Например, мегалитическая гробница была ориентирована на восход солнца в день зимнего солнцестояния, когда в двадцатых числах декабря солнце побеждает зиму и световой день начинает увеличиваться.

Это очень древние символы. В этом смысле слово «Ра» для Египта близко нашему слову «Бог». Ведь если говорить о даянии, то Ра — это тот, кто дарит тепло и жизнь, как солнце.

Епископ Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, в трактате «О Божественных именах» писал: «Солнечный свет — видимый образ божественной благости. Слово «солнце» («илиос» на древнегреческом) означает «собирать». Благодаря ему всё разрозненное объединяется».

Русский богослов Иван Васильевич Попов (убит большевиками в 1938 году) писал: «Каждая часть творения любит отражение Бога и это связывает Вселенную. Видимое Солнце — символ Бога. Наша пища, одежда, топливо, тело — трансформация солнечного луча. Всё живое тянется к этому источнику сил с любовью и радостью».

Статья Ивана Попова «Идея обожения в древневосточной церкви» и другие его работы переизданы в 2004 году в Сергиевом Посаде.

5. Жук-скарабей Хэпри

Таким образом, для египтян наша категория «бхаяти», или Бог-даритель, ассоциируется с солнцем и именем Ра. Однако египтяне дают солнцу и более тонкие определения. Ра называют Хепри или Хеперер. Хепри — это более позднее имя, появившееся в XVIII династии, а Хеперер имеет корни в глубокой древности. Это слово происходит от глагола «хепер», что означает «появляться». Солнце появляется на горизонте, и Хепри-Хеперер изображали в виде жука-скарабея. Любой, кто побывал в Египте, привезет с собой изображение такого скарабея — маленького или большого. Египтяне, которые их создают, сейчас зарабатывают на этом. Но на самом деле, скарабеев изготавливали еще древние египтяне. Существовали прекрасные изображения этих жуков. Почему они использовали этот образ? Потому что солнечный шар, выкатывающийся из-за горизонта, символически (это уже второй уровень символизма) ассоциировался у египтян с выкатыванием навозного шарика жучком-скарабеем.

Удивительно, но даже такая незначительная вещь, как жук-навозник, имела огромное значение для египтян. Для них в каждой мелочи была своя красота. Мы еще не раз встретимся с этим в других образах, но сейчас это особенно важно.

Жука-скарабея, казалось бы, презренное мелкое существо, египтяне считали величайшим символом своей религии. Солнце, возрождающее жизнь, появлялось из-за горизонта, как жук выкатывает свой шарик. Поэтому изображение жука-скарабея клали на грудь умершим, в область сердца. На нем обычно высекали одно из изречений Книги Мертвых, связанное с судом. Об этом я расскажу позже.

Скарабей Хепри-Хеперер — это тоже символ солнца, еще один образ солнечного божества.

6. Гор-Ахти и Атум

Ра также известен как Ахти, что переводится как «пребывание на небосклоне». Ра дарует жизнь и свет, поэтому его называют Ра-Гор-Ахти — Вышнее Солнце. Мы еще подробно обсудим Гора, но в буквальном смысле это слово означает «вышний».

Ра-Гор-Ахти — это солнце, находящееся на вершине небосклона. Оно символизирует жизнь и возрождение, являясь Богом-Воскресителем, который возвращает умерших к жизни.

И наконец, есть еще одно интересное общесемитское имя солнца — Тем или Атум. Атум происходит от слова, означающего «полнота», но не просто полнота, а нечто выходящее за пределы нашего мира. В Древней Месопотамии слово «тэм» означало «становиться несуществующим» (отсюда происходит имя богини Тиамат — «та, что лежит по ту сторону существования», символизирующей Изначальную Бездну).

Тэм или Атум — это солнце, уходящее в иной мир. Это заходящее солнце, которое исчезает за горизонтом, чтобы возродиться к новой жизни. На стеле царя Антефа (около 2100 года до нашей эры) Атум-Ра назван «ими-мешеруф» — тот, кто светит вечерним светом.

Вот замечательный текст, который поможет вам почувствовать дух египетской литературы. Это молитва царя Антефа из XI династии, обращенная к Атуму-Ра, воплощению солнца.

«Жертва, которую приносит царь…

Тысячу хлебов и кувшинов пива,

Тысячу быков и птиц, тысячу сосудов елея,

Тысячу одежд, тысячу всех добрых вещей…

Почитаемому Ра-Атуму, светящим светом вечерним,

Почитаемому Хатхор (Великой Матери), кормящей грудью на утренней заре,

Уах-анху, сыну Ра, Антефу

Глаголит он: Уйдешь ли ты, отец Ра, дондеже (пока) же ты призовешь меня?

Скроет ли небо Тебя, пока же Ты призовешь меня?

Повели Ночи и тем, кто в ней, дабы был я среди славящих Тебя.

Тех, о Ра, которые возносят молитвы Тебе при восходе Твоем.

Те, кто оплакивают Тебя при захождении Твоем.

Когда ночь принимает меня в объятия свои и сковывает меня смертная тьма,

Повели, о, Ра, дабы шествие мое с Тобой не прекращалось.

Ибо я — представитель Твой с той поры когда сделал Ты меня владыкой жизни — тем, кто не умрет (то есть, божественным человеком).

Повели часам заката дабы они хранили меня!

Повели утру дабы оно хранило меня!

Ибо тот я, кто должен сосать млеко груди ранним утром!

Ибо тот я, кому должно дать грудь в часы заката.

Я рожден в ночи и жизнь моя сотворена отцом моим Ра,

Который наводит страх на властителей, силящихся отвергнуть сосцы.

Защита моя — Красный жар Твоего Ока,

Когда пребываю я рядом с Тобой»Уже появились те, кто пытается увести людей от божественного источника. Мы видим, что зло присутствует в мире, но об этом поговорим позже.

7. Разные имена Единого Бога

Иногда египтологи ошибочно считают, что Ра и Атум противопоставляются. На самом деле это не так. Просто мы еще не до конца понимаем египетские тексты.

Например, в 483-м параграфе Текстов пирамид говорится: «Был Ра владыкой богов, а владыкой людей был Нефертум». Нефертум означает «благая полнота», «цветущая полнота» — это и есть Атум. Но это лишь иллюзия.

Если присмотреться к иероглифам, то можно заметить, что для обозначения людей используется слово «рэхит». Обычно его изображают в виде птицы с поломанным крылом и так называют человека-грешника, который не может попасть на небо. Но в 483-м параграфе «рэхит» с целыми крыльями символизирует всех людей.

Таким образом, Ра — это владыка духов-богов, а Нефертум-Атум — проявление Ра, царь обреченных на смерть людей, который помогает им достичь инобытия.

Образ Нефертума важен для египтологов. В Текстах пирамид он часто изображается в виде бутона лотоса у носа Ра: «Нефертум распускается у носа Ра каждый день», — говорится в одном из текстов Древнего Царства (середина III тысячелетия до нашей эры).

Почему именно лотос? Потому что Нефертум олицетворяет божественное в мире людей. Он проявляется в человеческой жизни ежедневно. Можно сравнить его со Святым Духом, дуновением божественного в нашем мире.

В египетских текстах часто встречается формула солнечного единства: «Я утром — Хэпри, Ра — в полдень, Атум — вечером». А в Текстах пирамид говорится: «Они вводят тебя (умершего) в бытие, как входит в бытие Ра (в имени его Хепри). Ты поднимаешься к ним (к богам) как Ра (в имени его Ра). Ты становишься невидим для них (богов) как Ра (в имени его Атум)» (Pyr. 1695).

Все три имени связаны с одним Богом. Умерший уходит за мир богов, в инобытие, к этому единому Богу.

Есть египетская сказка, написанная на языке Среднего Царства. Она записана на папирусе Весткар и рассказывает о жене жреца Ра из города Сахебу близ Иуну, которую звали Реддедет. Реддедет родила от Ра трёх детей, которые стали первыми царями V династии. Некоторые считают эту историю политической мистификацией, чтобы оправдать претензии новой династии на власть. Другие видят в ней религиозный синкретизм, объединяющий нескольких древних богов (Атума, Гор-Ахти, Нефертума и Хепри) в одно имя — Ра.

Но на самом деле всё не так. Ра почитался задолго до V династии и до истории Египта. Многие цари связывали себя с именем Ра. Уже при IV династии, до фараона Унаса, Ра обязательно включался в царские имена. Например, фараон Джедеф-Ра носил имя, означающее «незыблемый как Ра».

Существует мнение, что особое почитание солнечного бога Ра началось с V династии Древнего Царства. Тогда в Гелиополе начали строить солярные храмы. Гелиополь — это греческое название египетского города Иуну.

Немецкий ученый Ганс Гедике размышлял о связи Ра и Атума. Он писал, что Ра — это проявление Абсолюта, который пребывает в покое. Эту идею можно выразить в понятии Ра-Атума, где Ра зависит от Атума. Атум, по мнению Гедике, символизирует «не-бытийность» или «сверхсущностность», что связано с глаголом tm в отрицательной форме — «не существовать».

Таким образом, Ра — это проявление Атума в земном мире. Каждый день на носу Ра расцветает божественный дух Нефертум, который олицетворяет полноту инобытия. Через Ра это божественное Иное проявляется как дыхание жизни для всего сущего, подобно Святому Духу, исходящему от потустороннего Бога и оживляющему людей.

Эти идеи хорошо отражены в древнеегипетском папирусе Нового Царства, известном как Anastasi II. В этом тексте есть гимн, который красиво описывает представления египтян о Ра и Атуме.

«Приди ко мне, о, Ра-Гор-Ахти,

Водительствуй мною.

Ты тот, кто творит, и нет никого творящего без тебя,

Чтобы ты не был с ним.

Приходи ко мне, о Атум, каждый день!

Ты — царствующий Бог!

Сердце мое простирается к Иуну (Гелиополю, солнечному городу)…

И сердце мое в ликовании и дыхание мое радостно,

Когда каждодневные молитвы мои, прошения мои и ночные поклонения мои услышаны Тобою.

Не прекращаются прошения мои в устах моих и сегодня Ты внял им.

Ты один единственный, о Ра-Гор-Ахти!

И нет никого подобного Тебе,

Оберегающего миллионы, спасющего сотни тысяч (то есть, всех оберегающего, но спасающего только тех, кто стремится к спасению)

Защитник того, кто взывает к Тебе, о владыка Иуну!

Не отвергни меня за множество прегрешений моих,

Ибо тот я, кто не ведает себя.

Безрассудный я человек, провожу я день следуя желаниям рта моего, как корова водимая травой.

Но когда провожу я в молитвословии вечер свой

Возвращается мир к душе моей.»

Таким вот древний человек был «наивным простецом» — вы видите какая глубина этого текста.

А вот что говорит Книга Врат, заупокойный текст Нового Царства:

«Хвала Тебе, Ра-Ахти! Привет Тебе, Сила, могущественная на земле, привет Тебе Вечность, Владыка годов, Бесконечность, которая неразрушима. (BG I, 178). «Привет тебе, Ра, приди к нам великий Бог, Владыка страны мертвых» (BG I, 228). «Великий Бог, не знающий саморазрущения», (BG I, 107)

«Не знающий саморазрушения» — так называют Ра-Гор-Ахти. Человек разрушается в течение жизни: стареет, болеет, а после смерти его тело распадается. Мир тоже разрушается — всё, что начинается во времени, заканчивается им же. Бог же не подвержен разрушению, и понятно стремление людей к соединению с вечным.

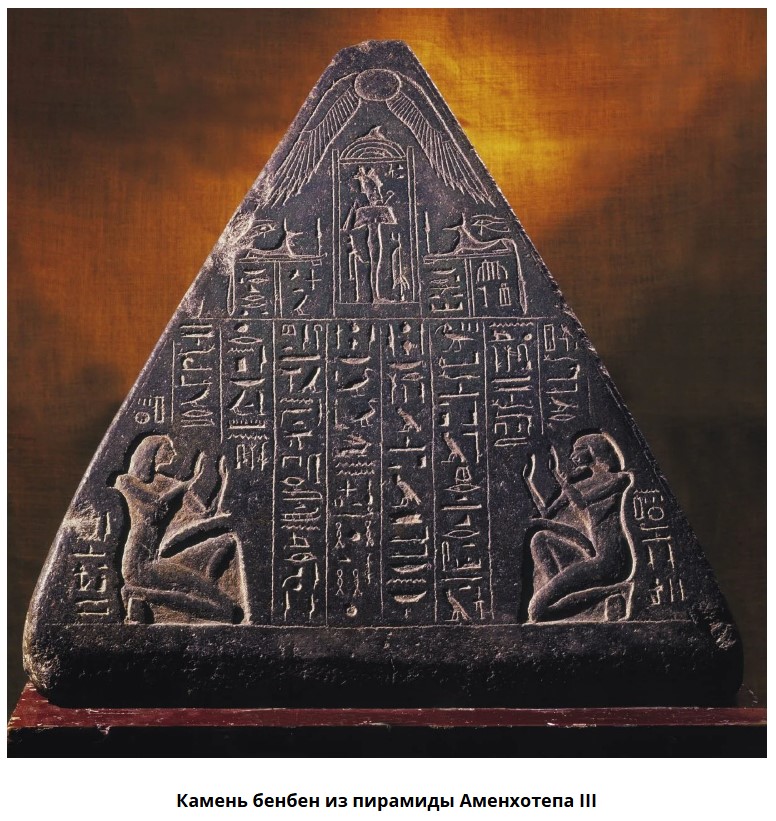

В храме Иуну-Гелиополя находился образ — первая точка материи, появившаяся из моря небытия. Египтяне называли её «бен-бен». Сэр Алан Гардинер считал, что это слово связано с понятием «сияющий», «сияющий как солнце». Сияние изнутри — символ божественности. Вспомните преображение Христа: «его одежды стали белыми, как снег, и светились, как солнце» (Марк 9:3). Так удивительным образом замыкается круг, связанный с солнцем: оно даёт свет, и святые воссияют, как солнце.

Мы будем переводить слово «ах» (и «аху» во множественном числе), которым египтяне называли людей, победивших смерть, как «воскресшие». Это ближе нам по смыслу. Но его точный этимологический перевод — «сияющие». Они сияют, как Христос на Фаворской горе.

8. Бог как Творец

Рассмотрим еще одно древнее имя Бога — Птах. Его происхождение до сих пор остается загадкой для египтологов. Однако, вероятно, оно связано с мастерством и творением. Верховного жреца Птаха называли «ур-хэреп-хемут» — великий управитель ремесел. Образ умелого мастера часто ассоциируется с Птахом. Его также называли «нейби» — литейщик или «хэму» — художник. В Берлинском папирусе есть гимн, посвященный Птаху, где его прославляют такими словами:

«Ты создал всех богов, людей и животных, создал все земли,

Создал все земли и берега морей и океана,

Ибо имя Твое — устроитель земли (хемму та),

О ты, сокрытый, которого не ведает никто,

Да будем молиться Ему, да восхвалим Его,

Да помолимся пред славным образом Его, призывая прекрасные имена Его».

(P.Berl. 3048)

В древнеегипетской мифологии слово «создал» передавалось разными глаголами. Например, «нейби» означало «вылил», как чеканщик, а «ири» — «создал через видение», через глаз, что подразумевает проектирование. Это понятие было широко распространено в Египте.

Имя Птах в заупокойных текстах Древнего Царства встречается редко, но часто используется в личных именах, таких как Иру-ка-пта (слуга сути Птаха), Мери-Птах (любимый Птахом), Сехем-анх-Птах (Сила жизни Птаха) и Птаххотеп (Птах доволен), один из самых известных мудрецов, чьи поучения сохранились полностью.

Менес (или Мина), первый царь I династии, около 3100 года до н.э. объединил Верхний и Нижний Египет и основал столицу в Мемфисе. Этот город был тесно связан с именем Птаха и часто назывался Хет-ка-пта, что означает «палата сути Птаха». От этого названия произошло греческое «эгиптус», то есть Египет. Само слово «Мемфис», вероятно, произошло от названия пирамиды Пепи I — «мен-нефер» (несокрушимый и прекрасный), что могло быть эпитетами Птаха.

Ученые часто считают, что Птах был местным божеством Мемфиса, и Менес, возвеличив Птаха, сделал его покровителем столицы. Однако, скорее всего, все было наоборот: город, который Менес основал как столицу единого Египта, он посвятил Птаху, потому что Птах сам является создателем, конструктором и мастером. Таким образом, имя Птаха навсегда связывается с государственным строительством в Египте.

Даже после того как Мемфис перестал быть столицей, цари Нового Царства приезжали туда, чтобы венчаться. Их короновали двойной короной — белой и красной, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта. Венчание называлось «хери-сет-ур», что также связано с образом Птаха.

Птаха часто называют «реси-инеб-эф», что означает «тот, кто к югу от своей стены». Это указывает на его существование за пределами нашего мира. В Древнем Царстве упоминаются имена Ра-Атум, но не Ра-Птах или Атум-Птах. Это говорит о том, что Птах представляет собой другую ипостась Бога, Бога, который находится по ту сторону бытия и творит его. Птах — это образ Бога-Создателя мира.

Очень наглядно Птах сам представляет себя нам в замечательном речении Текстов Саркофагов, которое сохранилось в надгробии некоего Икера. Его саркофаг (ковчег) эпохи Среднего Царства хранится в Туринском музее:

«Я тот, кто к югу от своей стены, повелитель богов.

Я — царь неба, Нехебкау (соединяющий сутями),

Правитель обеих земель (верхнего и нижнего мира),

Нехебкау, дарующий душам венцы, единство с сутями и начала бытия.

Я — Нехебкау, и жизни их в руке моей.

Когда я желаю, я творю — и живут они…

Ибо я — творящее слов, которое на устах моих

И премудрость, которая в теле моем.

Слава моя во мне пребывает (букв. достоинство мое — в моих руках)».

Птах — это Бог, который воплощает в себе всё и создает мир. Ра, солнце и всё, что связано с ним, — это земное проявление Птаха. Сам же Птах находится за пределами нашего мира. О Нехебкау стоит рассказать подробнее в другом месте, но у каждой вещи есть своя сущность (ка), и в этом мире всё не всегда соответствует своей истинной природе. У каждого из нас есть замысел Бога о нас, и из-за наших ошибок и грехов мы не всегда соответствуем этому замыслу, но должны стремиться к этому, если хотим воссоединиться с Богом. Нехебкау же помогает человеку найти свою истинную сущность, то есть, по-нашему, он спаситель.

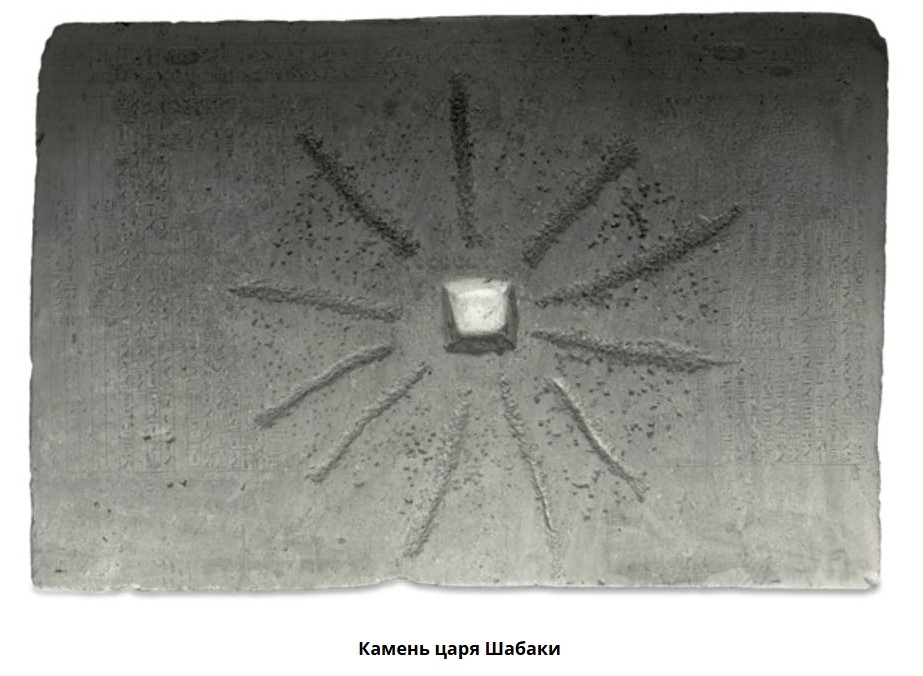

Мы будем часто возвращаться к другому удивительному тексту. Не к тому, который я только что прочитал, хотя он тоже интересен, а к тексту, напоминающему его. Это «памятник мемфиской теологии», или, как его называют ученые, Stele of Shabaka, камень царя Шабаки. Именно он повелел высечь этот текст. Однако сам текст гораздо старше царя — он говорит, что те кожаные свитки, на которых он его прочитал, сильно пострадали от времени, и чтобы сохранить этот великий текст, он приказал запечатлеть его на камне.

Stele of Shabaka дошел до нас благодаря удивительной случайности. В арабское время его использовали как нижний жернов на мельнице. В нем сделали отверстие и перетирали зерно. Но базальт оказался настолько прочным, что часть текста сохранилась. Сейчас этот камень хранится в Британском музее под номером 498. Он был подарен музею графом Спенсером в 1805 году и выставлен на всеобщее обозрение. Первым, кто прочел и перевел этот текст на английский, был Джеймс Генри Брэстед. Он был потрясен тем, что узнал. О причинах этого потрясения я расскажу позже, в других лекциях. А пока скажу, что в этом тексте утверждается, что мир был создан словом (логосом).

Этот принцип Бога-творца, Птаха, уникален. Он создает Атума и Нефертума, но не как вещи, а как свои проявления, подобно тому, как отец создает сына. Это глубочайшее открытие, которое поражает своей простотой и значимостью. Интересно, что Птаха никогда не изображали в виде животных. Атума-Ра часто представляли в образе солнечного барана или быка, а Хэпри — в виде скарабея. Но Птаха всегда был человеком, жрецом с обритой головой, в специальной одежде и с высоким посохом в руке.

Это невероятно! Тот, кто создает мир и дает бытие всему, включая божественного Ра-Атума, изображается как человек. На самом деле все наоборот: не Бог имеет человеческий образ, а человек — образ Бога. Но изобразить это невозможно, потому что Бог не имеет зримого облика. Поэтому его и изображают в человеческом облике. Эти великие прозрения, которые мы замечали еще в наскальных рисунках верхнего палеолита, находят свое отражение в искусстве Древнего Царства Египта.

Со временем возвышенные религиозные переживания упрощаются. Важно понимать, что религия — это живая, динамичная система. Она существует среди нас и внутри нас. К сожалению, высокие идеалы и сложные концепции со временем теряют свою значимость. Чтобы вернуть им былую глубину, нужно прилагать усилия.

Во времена Нового Царства имя Птах стало лишь одним из многих имен Бога. Это великое имя, имеющее свои особенности и значение, но оно уже не единственное. Страх и благоговение перед Творцом, чье имя даже произносить было запрещено, постепенно исчезают. В Новом Царстве мы видим красивую, но человеческую молитву.

«О, Птах! Мое сердце полно Тобой,

Мое сердце украшено любовью к Тебе

Как болотная топь цветущими лотосами.

Заделал я дом свой в предверии храма Твоего».

9. Амон — новое имя Бога

Теперь обратимся к еще одному важному имени египетского Бога. Это имя — Амон. Оно отличается от других и, возможно, является последним большим именем Бога в Египте. Если вы помните стихотворение Брюсова об Александре Великом, то в нем упоминается Амон:

«Царь семнадцати сатрапий, царь Египта двух корон,

На тебя со скиптром в лапе, со стены глядит Амон…»

Амон — это новое имя Бога, появившееся, вероятно, только при V династии. До этого его не существовало. Имена Ра, Атум, Птах имеют доисторические корни, дописьменные времена, тогда как Амон — это имя нового времени, впервые упомянутое в Текстах Пирамид. В этих текстах Амон используется так, что кажется, будто это еще не особое имя, но, скорее всего, оно уже таковым является. Рассмотрим текст в гробнице Пепи I, который относится к VI династии:

«Торопятся привратники твои,

Поспешают гонцы твои,

Ускоряют шаг глашатаи твои —

Возвещают они, Ра, что грядешь ты,

О, Пеппи, ты сын Геба, на престоле Сокрытого…»(Pyr. 1540):

Амон означает «сокрытый». Это слово образовано из двух частей: mn — видимый, и а — отрицательная частица. Получается «невидимый», «незримый».

С начала Первого переходного периода (ок. 2263–2100 гг. до н. э.) появляются личные имена, содержащие имя Амона. До этого времени таких имен не встречается. В этот период к Амону обращаются очень часто. На Туринской стеле, где изображен царь, приносящий жертву Амону, можно увидеть пример его почитания. Бога часто называют Амон-ренеф, что означает «тот, чье имя сокрыто» (где «ренеф» — это имя). В отличие от Птаха, Амона часто связывают с именами Ра и Атум. Наиболее распространенные комбинации божественных имен в Египте включают Амон-Ра, Ра-Амон, Амон-Ра-Гор-Ахти и Атум-Ра.

Почему возникло новое Божественное имя? Очевидно, это было необходимо в эпоху духовной деградации. Мы обсуждали Первый Переходный период, когда люди поняли, что царская власть не справляется со своими задачами. Они восстали против царя, а затем и против его останков, обвиняя царей в обмане. Ненависть к царям легко перерастает в ненависть к Богу, от имени которого они правили.

Чтобы избежать отождествления земной власти с Божественным, в конце V и начале VI династии (последней династии Древнего Царства) к традиционным именам Бога, таким как Ра и Атум, добавили приставку «амон» — «незримый». Ра-Амон и Амон-Ра символизируют незримое солнце, а не солнце-Бога. Для египтян Среднего Царства это было обычным выражением.

Идея невидимости Бога тесно связана с тайной единства человека и Бога. Эта мысль перекликается с концепцией Птаха. Однако, чтобы люди не возносили себя слишком высоко и помнили о своём несовершенстве, нужны были образы Амона-сокрытия. «Ты тот, кто скрывает имя своё от детей Твоих, в этом имени Твоём, Амон», — говорится в одном из текстов.

Знание имени в древности считалось магическим ключом. Египтяне были искусны в магии. Поэтому имя Бога — это лишь кличка. «Зачем тебе знать имя Моё, оно чудно», — говорит Бог Моисею. В случае с Птахом, мы видим стену между миром и божественным. Стена эта онтологическая, по сути бытия. В случае же с Амоном речь идёт о гносеологической стене, препятствующей познанию Бога. Человек не может овладеть Богом через знание.

Посмотрите на блистательные и короткие определения Берлинского папируса, (P. Berl. 3049):

«Ты далек для взора, но близок слухам» — то есть невидим, но мы молимся и Ты слышишь наши молитвы.

«Душа Твоя на небе, но образ Твой на земле. Когда Ты отходишь, наступает смерть». Вспомните как в Коране, когда Бог говорит Мухаммеду: я ближе к тебе, чем твоя шейная жила. То есть, разрежешь эту яремную вену и человек умирает мгновенно.

«Твоя сущность — солнце, плоть твоя — дыхание для каждого носа. Тобою дышат дабы жить» — говорит карнакская надпись эпохи Рамзеса III. Ведь это то же самое, когда в Евангелие от Иоанна Господь говорит: «если вы не будете есть плоть Мою и кровь Мою, то не будете иметь счастье со Мной». И люди не понимают как же мы можем есть Тебя и пить Тебя, это невозможно. И как мы можем «дышать Тебя»? Это те же самые образы — если вы не будете принимать в себя божественное, если вы не будете стремиться осветлить себя с помощью Божей (потому что без помощи Божей не получится), тогда смерть.

«Тобою дышат чтобы жить: Ты небо, Ты земля, Ты преисподняя, Ты вода, Ты воздух между ними»— говорит надпись из оазиса Харга.

«Впереди Тебя вечность и позади Тебя вечность, Ты бесконечность, Ты объемлешь оба конца вечности, нет конца бытию Твоему» — это уже Берлинский папирус.

И цитата из Берлинского папируса, она очень важная. Мы помним, что в Греции даже над богами царствовал рок, судьба. А посмотрите, что в Египте: судьба подвластна Ему (Амону-ра), годы в руке Его, богини судьбы повинуются Его велениям. Здесь не мойры определяют судьбы богов, а сами мойры подчиняются велению незримого солнца.

«Кроткий, милосердный, любвеобильный и добросердечный Бог,

Внимающий мольбам, приходящий на зов. Нет гибели под защитой Его.

Ты вложил любовь к Тебе в наши сердца

Творец наших словословий, Ты вложил их в сердца наши, создавая нас (то есть мы по естеству своему славим Бога).

Любовь к Тебе не иссякнет во веки, и люди не насытятся любовью к Тебе»

— все это из гимнов Амону-Ра, уже эпохи Нового Царства.

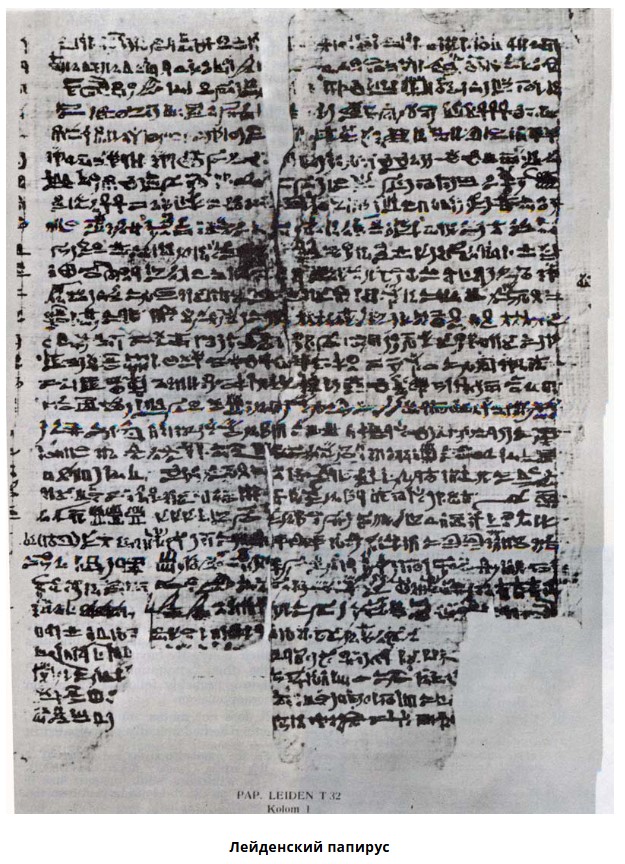

Наконец, Лейденский папирус, XIX династия, 1301-1234 гг. до РХ:

«Первый вошедший в бытие в начальные времена,

Сокрытый (Амон), вошедший в бытие в начале,

Незнаемо таинственное естество Его.

Не пришел ни один бог в бытие прежде Его,

Не было иного бога с ним,

Дабы мог он поведать об образе Его.

Нет матери у Него,

От которой могло быть познано имя его,

Нет отца у Него, который бы родил Его

И который бы мог сказать: Се аз есмь,

Создавший сам яйцо свое..»

Подумайте, как удивителен и необычен образ Амона — того, кто сам себя создал. В древнеегипетской мифологии его называли Великим гоготуном, что можно перевести как «Великий гусь». Этот гусь, по верованиям египтян, снёс яйцо, из которого появился сам.

«Дух непостижимый рождением своим

Сам сотворивший великолепие свое.

Бог прекрасно сам введший себя в бытие.

Все боги вошли в бытие когда он положил начало себе…»Вот сотая станца Лейденского папируса. Однако еще более любопытна двухсотая станца. В ней говорится о том, как люди обычно представляют себе Бога (пусть и возвышенно), и как Бог воспринимается на самом деле.

«Таинственный образом, блистающий проявлениями,

Бог причудный многовидный,

Все боги восхваляют Его, дабы величатся красотой Его,

Неприходящей божественностью Его.

Сам Ра един с телом Его.

Он — великий, пребывающий в Иуну (Гелипополе)

Зовут Его Поднимающейся Землей (Та-Тенен, одно из имен Птаха)

И Незримым, Амон, вышедшим из бездны небытия (Нун),

Водителем человеков.

Говорят, что восьмерица (восемь первых богов-духов) — проявление Его,

Что Он создал Первоначальных,

Он произвел Солнце

Он Атум, Он – полнота, он — одно тело с Ним.

Он — Вседержитель, начало сущего.

Говорят что душа Его на небесах, (заметьте, только говорят)

Что он пребывает в преисподней

И предваряет всех на Востоке (как солнце).

Что душа Его на небесах, тело на Западе,

А образ — в Гермонте, возвещающий о явлениях Его.

Так говорят (а дальше начинается Истина)

Но незрим Амон, скрывает Он себя.

Непостижим для богов, даже цвет Его неизвестен.

Безмерно превознесен Он над небесами.

Бесконечно далек Он от преисподней.

И ни один бог не ведает истинного облика Его.

Письмена не могут выразить образ Его.

Никто не в силах свидетельствовать о Нем.

Столь таинственен Он, что полнота славы Его не может быть явлена.

Столь велик, что нельзя вопрошать о Нем.

Столь могуществен— что непознаваем.

Смертью повергается каждый,

Кто вольно или невольно произносит тайное имя Его.

И не ведают боги как по имени звать Его

Ибо тот он, что имя сокрыто, Дух Таинственный»

Амона называют по-разному. Вспомним китайскую «Дао Дэ Цзин»: «Имя, которое можно назвать, не есть постоянное имя. Безымянное — начало неба и земли». С этого начинается «Дао Дэ Цзин». Бог египтян тоже неведом, он неизвестен. В папирусе Харрис говорится: «Ты самый таинственный из всего таинственного. Тайна твоя неведома». Эта таинственность — не просто загадка для любителей теософии. Под словом «таинственный» подразумевается нечто, что не похоже ни на что, что человек может знать или представить.

Мы, дорогие друзья, воображаем и знаем только то, что видели раньше. Когда мы говорим «кентавр» (лошадь и человек), мы можем мысленно соединить их, потому что видели лошадь и человека. Но нельзя представить то, что абсолютно вне нашего опыта. Египтянин, используя слово «таинственный», подчёркивает, что это нечто вне нашего понимания. Незримый Амон — это Абсолютное Иное, не похожее на нас. Но мы можем постичь его, став подобными ему. То есть мы входим в эту тайну, но не можем овладеть ею отсюда, с земли.

Есть замечательная молитва Амону-Ра с интересной историей. В Каирском музее хранится папирус «Булак 17», датирующийся XVIII династией (1550–1350 годы до н. э.). Однако сам текст древнее. На одной из статуй в Британском музее найдена надпись, аналогичная гимну этого папируса (не вся, но значительная часть). Это позволяет предположить, что гимн относится к Среднему Царству, а возможно, и к более древним временам.

Перед тем как прочитать его, вспомните мои слова: для египтянина не было малого и великого. То, что нам кажется презренным, для египтянина было полно благоговейной радости, как и самые возвышенные образы. У Бога нет ничтожного. Даже маленький жучок или паучок, если посмотреть на него в увеличительное стекло, поражает своей красотой. Египтяне лучше нас понимали это. Вот сам текст, который Селим Хассан прочёл на статуе из Британского музея:

«Амон-Ра, сладость Твоя в северном небе,

Добротой Твоей исторгаются души.

Любовью Твоей слабеют руки,

От красоты облика Твоего немеют персты,

И в видении Тебя забывают о себе сердца.

Ты — Единственный, сотворивший всё что есть.

Сокрытый, единый, создавший всё сущее.

Из очей Твоих произошли люди, а устами Твоими вошли в бытие боги.

Создал Ты траву на пользу скоту и плод древесный для человека.

Заделал Ты так, что имеет рыба жизнь в реке, а птица паря в поднебесье.

Ты даешь дыхание тому, что в яйце, жизнь — сыну улитки.

Комар живет благодаря Тебе, и червь и муха по образу, который Ты дал им. Снабжаешь ты всем потребным мышей в норах.

Даешь жизнь летучим существам на каждом древе (летучие мыши).

Слава Тебе, сотворившему всё это.

Одному, единственному со множеством рук.

Бодрствующему ночью, когда все люди спят.

Взыскующему доброго для творений своих.

Сокрытый (Амон), пребывающий во всём.

Полнота и высота небосклона (Атум и Гор-ахти).

Ничтожны все молитвы, когда глаголят:

Слава Тебе, истощившему себя ради нас!

Привет Тебе, сотворившему нас!

Хвала Тебе за всё творение Твое, Хвала Тебе за все чужеземные страны!

От высоты небесной до преисподних земли, до бездн Зеленого моря».Разве можно после этого сомневаться, что в Египте знали единого Бога? Думаю, нет. Однако многие всё же сомневаются. Причины их сомнений мы рассмотрим в дальнейшем.

10. Монотеизм или политеизм

Ярко выраженный политеизм – характерная черта древнеегипетской религии на протяжении всего времени ее существования, так утверждает портал История.рф. Возьмите не то чтобы школьный учебник, возьмите университетский учебник — там вы прочтете тоже самое, возьмите трехтомник Древнего мира, культуры Египта. Прочтете тоже самое — многобожие в Египте. В чем же дело?

Богословы, в том числе христианские, если они действительно серьёзные исследователи, давно поняли, что политеизм и монотеизм не разделены непреодолимой стеной. Главное различие не в количестве богов, а в том, чему человек поклоняется. Он поклоняется Богу-творцу или духам? Вот что действительно важно.

На самом деле, важнее теизм или магизм. Политеизм и монотеизм — это скорее искусственные категории. Я не знаю ни одной религии, которая утверждала бы, что мир создали разные боги. Но есть религии, где вопрос о сотворении мира вообще не поднимается. Это шаманские верования и религии дописьменных народов. Они живут так, будто этой проблемы не существует. Однако, как мы скоро узнаем, в Древнем Египте очень интересовались сотворением мира.

В.Н. Лосский пишет: «Имена, которые мы даем Богу, открывают нам Его силы, но не приближают к Его сущности». Действительно, все имена в египетской культуре — Нечер, Ра, Птах — это лишь обозначения проявлений Бога. Когда египтяне назвали Его Амоном, они, по сути, заявили, что это имя само по себе теряет смысл. Ведь имя дается для понимания сути, а Амон говорит о том, что имя познать невозможно.

Важно не сводить все к образу святого. Я часто встречал людей, которые считают, что Богородица Казанская строгая, а Богородица Владимирская — добрая. Небольшое богословское размышление помогает понять, что речь идет об иконах одной сущности — Божией Матери. Она может быть доброй и строгой в зависимости от человека и его обращения к ней. Таким образом, важен не образ, а человек.

Но с Египтом все сложнее.