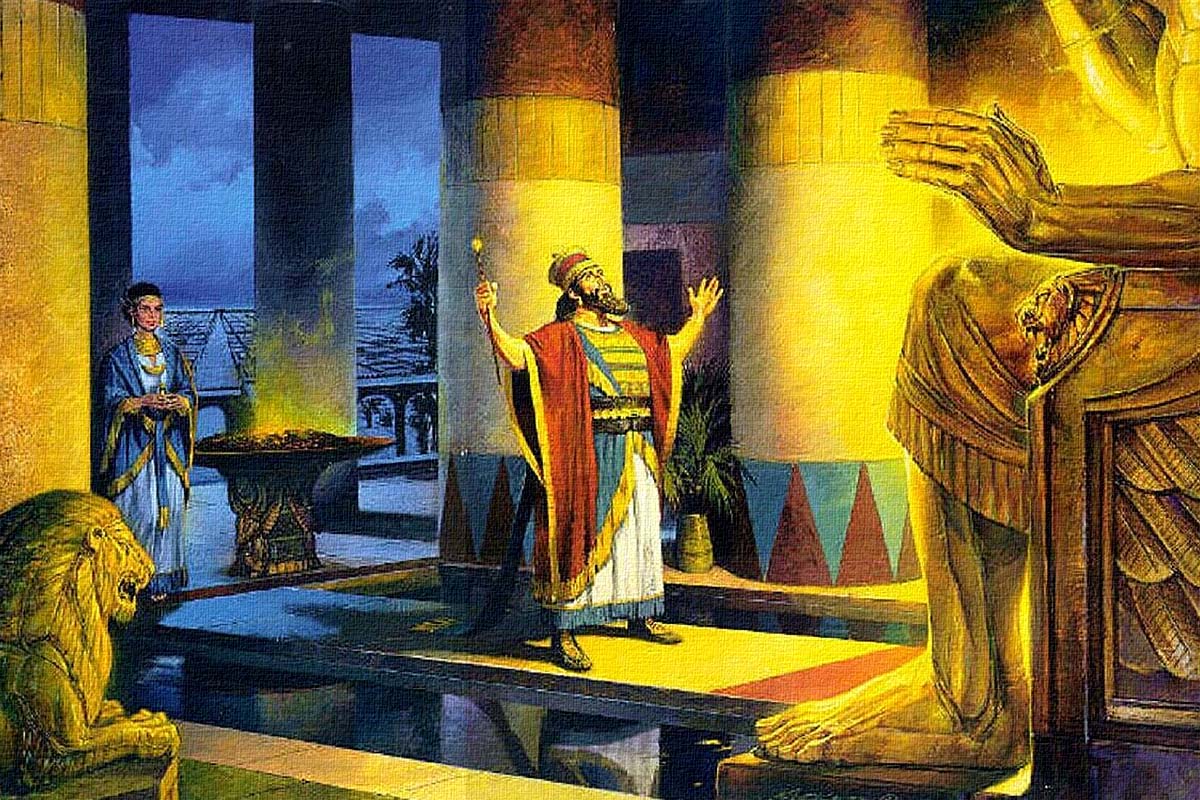

Религия Древней Месопотамии представляла собой сложный комплекс верований, характерный для народов и цивилизаций, населявших территорию между реками Тигр и Евфрат (Шумер, Вавилон, Ассирия). Эта религия существовала с конца 4-го тысячелетия до н. э. и продолжала развиваться до начала нашей эры, адаптируясь к изменяющимся потребностям своих последователей. Первые свидетельства месопотамской религиозной практики датируются серединой 4-го тысячелетия до н. э. и связаны с появлением письменности.

Верования жителей Древнего Двуречья были многослойными и включали множество культов и обрядов. Это разнообразие было обусловлено существованием множества независимых религиозных центров, каждый из которых имел своих божеств-покровителей.

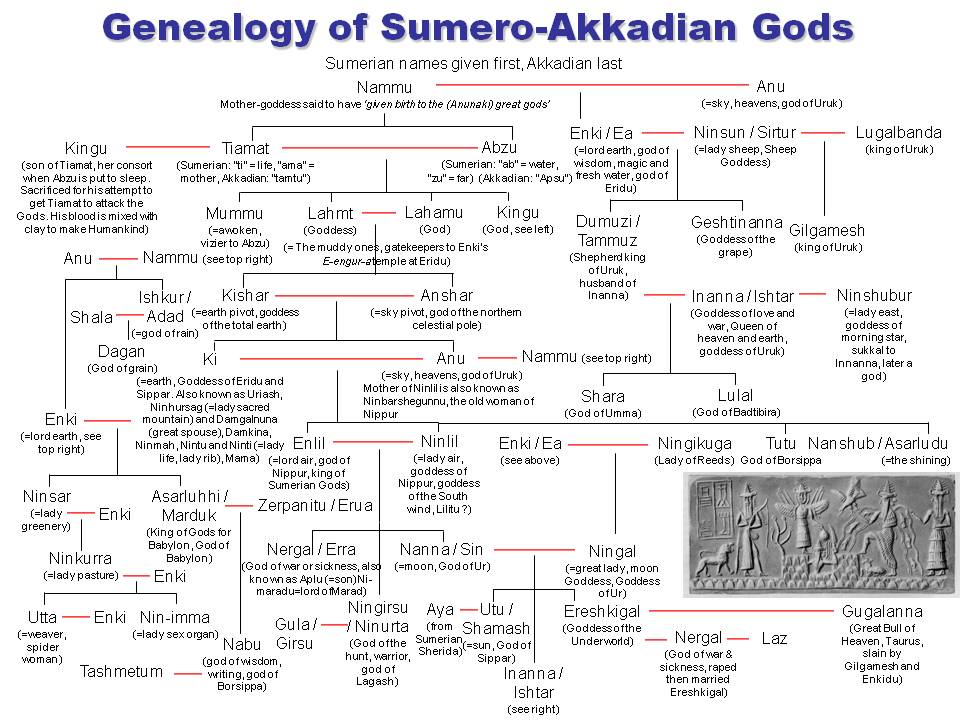

В 1914 году учёный-иезуит, отец Антон Даймель, опубликовал в Риме на латинском языке труд под названием «Panteon Babilonicum» – «Вавилонский пантеон». В этой книге он в алфавитном порядке привёл имена месопотамских богов, которые были найдены в шумерских, вавилонских и ассирийских клинописных табличках. Первоначальный список Даймеля включал 3300 имён, но впоследствии он был уточнён и значительно расширен.

Пантеон богов в Месопотамии создавал значительные сложности для жрецов. Огромное количество божеств требовало чёткой систематизации, установления иерархии, определения отношений между ними, включая старшинство, родство, верховенство и подчинённость. Современные исследователи месопотамской религии также сталкиваются с подобными трудностями. До сих пор не существует достаточно подробного и достоверного исследования истории религии этого региона. На сегодняшний день общепринятая генеалогия шумеро-аккадских божеств представлена следующим образом:

Прежде чем погрузиться в изучение шумеро-вавилонской религии, следует хотя бы кратко ознакомиться с более чем трёхтысячелетней историей месопотамской цивилизации, которая считается отправной точкой в истории человечества. Однако я считаю это утверждение спорным, что подробно обосновал в своей статье «История начинается в России».

Примерный план работы

У меня накопилось около 30 ГБ разрозненных материалов о религии Древней Месопотамии, которые занимают место на компьютере. Чтобы упорядочить эту информацию, я планирую составить план по основным темам и разделам работы.

Основные источники истории Древней Месопотамии

Прежде чем говорить о религии Древней Месопотамии, стоит разобраться, что такое древний Ближний Восток.

За два столетия понимание этого региона сильно изменилось. Сначала, в XVIII веке, под ним подразумевали прежде всего библейский Древний Восток. О странах этого региона человечество узнавало из трёх главных источников.

- Первый источник — книги Ветхого и Нового Завета. Особенно важна книга Бытия с таблицей народов, происходящих от сыновей Ноя. Эти книги также рассказывают о Вавилоне, Ассирии, Персии, Хеттском царстве и арамейских племенах. Они были главным источником знаний христиан о народах Древнего Востока.

- Второй источник — труды античных авторов, которые путешествовали по Востоку. Первым из них был Геродот, а затем — Диодор Сицилийский и Страбон.

- Третий источник — работы средневековых сирийских, арабских и персидских авторов, которые писали о доисламском прошлом мусульманского мира. Известно, что в VII веке арабы-мусульмане захватили множество древних государств, включая Месопотамию, Сирию, Иран и Египет. Арабские и персидские историки обязательно описывали их доисламское прошлое в своих сочинениях.

Эти три источника информации о древнем Ближнем Востоке существовали до конца XVIII века.

История древнего Востока

Ближний Восток ассоциировался с образом, противоположным классическому греческому и римскому

миру: средоточие восточного деспотизма, противопоставляемое демократии и свободе древних Афин

и Рима, иррациональный и мистический Восток, в противоположность рационализму Запада, и т. д.

История открытия Месопотамии

География Природа Этнос

От гор Армении на севере до Персидского залива на юге, от горных областей Ирана на востоке до Сирийско-Месопотамской степи на западе протянулась обширная территория, названная древнегреческими географами Месопотамией, что в переводе означает «Междуречье». В литературе на русском языке чаще употребляется название «Двуречье» (от двух рек — Евфрата и Тигра). Сейчас это в основном территория Иракской Республики.

Евфрат и Тигр берут начало на Армянском нагорье и впадают в Персидский залив, в древности — двумя раздельными устьями, а сейчас — одним обширным устьем Шатт-эль-Араб.

Климат Месопотамии был неодинаков на севере и юге. На севере, в зоне сухих субтропиков, зимой иногда выпадал снег, весной и осенью бывали дожди. Юг отличался исключительно жарким и сухим климатом.

На территории Месопотамии в изобилии имелись глина и природный асфальт. В северной части страны встречались месторождения металлов (свинца, олова, железа), гористые районы давали много камня.

Флора Месопотамии была довольно скудной. Лишь на севере, в горном районе, произрастали различные породы деревьев. По берегам рек росли ивы. Много было, особенно на заболоченном юге, разных видов камыша. Особое значение в жизни страны имела финиковая пальма. Страбон говорит, что в древности знали 360 ее полезных свойств. Выращивали виноград и фруктовые деревья (яблоню, смоковницу и др.), зерновые (ячмень, полбу, просо), технические (сезам, лен), огородные (лук, чеснок, огурцы, баклажаны, тыкву), а также бобовые культуры (чечевицу, фасоль, горох).

Фауна в древние времена была богатой. Реки изобиловали рыбой. В камышовых зарослях, на болотах, по берегам рек водилось много птиц. Дикие быки, ослы, свиньи, газели, зайцы, страусы, львы и другие животные обитали в окрестных степях и приречных зарослях.

Месопотамия расположена на открытом пространстве и в центре Ближнего Востока, что обеспечивало ей издревле ведущую роль в международной торговле, ибо многие сухопутные дороги проходили через нее с запада на восток и с севера на юг. Торговля шла также по рекам (хотя судоходство по ним было сопряжено с большими трудностями) и по Персидскому заливу (из Передней Азии в Аравию и Индию).

Периодизация Шумерской истории

В исторических исследованиях древнего мира мы часто сталкиваемся с множеством дат, которые воспринимаем как данность, не задумываясь об их точности. Проблема абсолютной хронологии остается одной из самых сложных и спорных в исторической науке. В древности не существовало единой системы отсчета времени, как сейчас.

Каждый народ использовал свои способы датировки. В Вавилонии, например, годы называли по значимым событиям: строительству храма, прокладке канала, разрушению города. В Ассирии годы обозначали именами чиновников-эпонимов, которые ежегодно менялись. Специальные списки этих формул служили для отсчета времени. Однако со временем списки утрачивались, искажались при переписке и иногда подвергались фальсификации.

Вавилонский календарь был лунным, поэтому год был короче солнечного. Для корректировки календаря добавляли дополнительный месяц, который вводил царь. Однако без точных дат событий соотнести списки с нашей хронологией невозможно.

Наиболее надежным методом датировки являются солнечные затмения, которые происходят редко и имеют точные даты. Благодаря этой привязке удалось установить хронологию I тысячелетия до н. э. с точностью до одного-двух лет.

С II тысячелетием до н. э. ситуация сложнее. Здесь в качестве астрономической привязки используют древние наблюдения за Венерой. Из-за несовершенства наблюдений и пробелов в списках существуют три разные хронологические схемы. В советской науке принята «средняя хронология», которая опирается на правление вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.). Однако эта дата условна и может иметь ошибку около 64 лет.

Для III и IV тысячелетий до н. э. ошибка в датировке может достигать более 100 лет, и конкретные даты этого периода вызывают сомнения. В научных работах избегают точных дат для этих эпох, а встречающиеся в популярных изданиях даты, такие как «3826 год до н. э.», свидетельствуют о претензиях авторов на точность, которой на самом деле нет.

Периодизация шумерской истории включает следующие этапы:

- Убайдский период (ок. 6500-3800 гг. до н.э.). Считается предшественником шумерской цивилизации, зачатками её культурной жизни. В это время на территории Месопотамии появляются первые поселения, которые активно занимались сельским хозяйством и ремеслом.

- Урукский период (ок. 3800-3100 гг. до н.э.). В этот период начинается формирование шумерской цивилизации. Появляются первые яркие города, такие как Урук, которые становятся центрами политической и экономической жизни.

- Раннединастический период (ок. 2900—2350 гг. до н.э.). Это время расцвета шумерской цивилизации и её культурного потенциала. Города-государства, такие как Ур, Лагаш и Ниппур, становятся независимыми и сильными политическими центрами. В этот период создаются первые письменные документы, которые запечатлевают важные события.

- Аккадский период (ок. 2350-2150 гг. до н.э.). Шумерские города-государства были завоёваны могущественными аккадцами под руководством Саргона Великого. Однако шумерская культура, несмотря на трудности, продолжала развиваться и оказывать значительное влияние на аккадскую цивилизацию.

- Период возрождения (ок. 2100-2000 гг. до н.э.). После падения могучей Аккадской империи шумерские города-государства вновь восстановили свою независимость. Этот общий этап известен как «шумерский ренессанс», в котором прослеживаются возврат к традициям и культура.

- Упадок (ок. 2000-1800 гг. до н.э.). Шумерская цивилизация постепенно приходит в упадок, в значительной степени из-за внутренних конфликтов, а также вторжений соседних народов, таких как амореи и эламиты, что привело к ослаблению её позиций.

Колыбель человечества

(Здесь о различных теориях цивилизаций … в конце — основой цивилизации Шумер является Храм, отседова что это первое реальная попытка создать образ града небесного на земле)

Месопотамия — это не одна цивилизация или народ. Здесь на протяжении тысячелетий сосуществовали или сменяли друг друга разные культуры и этнические группы, в основном семитские: шумеры, аккадцы, ассирийцы, хурриты, касситы и вавилоняне. Термин «колыбель человечества» точно отражает многослойную историческую и культурную реальность этого региона.

История Месопотамии — недавнее завоевание науки. До XVIII в. этот ареал был известен в основном по упоминаниям в Библии и описаниям в произведениях древнегреческих и древнеримских авторов.