Доисторический период в истории человечества называют так из-за отсутствия письменных источников. Всё, что мы знаем о том времени, основано на записях, сделанных тысячелетия спустя, на основе устных преданий. Эти записи обычно относят к мифам, легендам и сказкам.

Доисторический период религии (дорелигиозная эпоха) — период в истории человечества от момента появления человека современного типа (Homo sapiens) до возникновения религии. Первичные формы религии начали складываться примерно 35–40 тысяч лет назад.

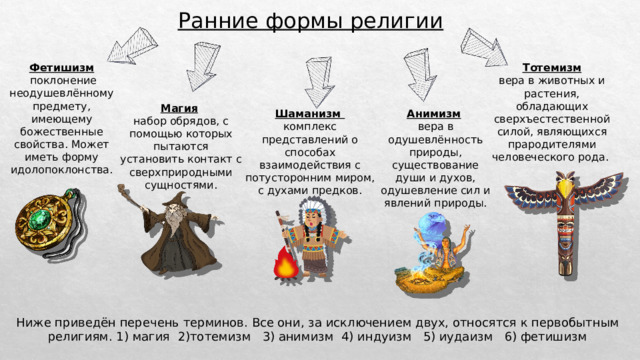

Изучение доисторической религии затруднено из-за отсутствия письменных свидетельств, описывающих детали верований. Принято считать, что для первобытного общества характерны ранние формы религиозного сознания, например:

- Анимизм — вера в существование душ и духов. Первобытный человек одушевлял весь окружающий мир: реки и камни, растения и животные, солнце и ветер — всё имело душу, волю, способность действовать. obrazovaka.rulivelib.ru

- Тотемизм — вера племени в своё родство с растением или животным (реже — с явлением природы или предметом). Тотем мыслился как реальный предок, племя носило его имя, поклонялось ему (если тотемическое животное или растение существовали реально) или его воображению. livelib.ru

- Фетишизм — культ неодушевлённых предметов (фетишей), наделённых, по представлениям верующих, сверхъестественными свойствами. proza.rulivelib.ru

Не понимаю только, почему эти формы религиозного сознания называют ранними. Разве что сейчас поклонение неодушевленному предмету предмету называют талисманы или семейные реликвии; современная магия — это не только гадалки и экстрасенсы, но и дипломированные психологи и психотерапевты; каждый знает, какой он зверь по гороскопу, какой у него камень и цветок и какая планета покровительствует ему.

Существенного противоречия между разными истинными религиями нет (если не вдаваться в несущественные формальности, которым между тем верующие придают часто слишком большое значение). Чтобы убедиться в этом, нужно заглянуть глубже в самую суть религий. Это мы и постарались сделать в этой книге. Прочитавший ее поймет, что дорога у всех нас — христиан, мусульман, буддистов, иудеев и других — одна, все мы хотим жить в мире, благодати, любви. Будем помнить, что любовь к Богу это и есть любовь к ближнему. «Возлюби ближнего, как самого себя».

Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны древних религий. — М.: Вече, 2013

Подобные утверждения можно найти в большинстве книг современных популяризаторов истории религии и науки.»Разнообразие религий, говорят его сторонники, — явление периферическое,

поверхностное. На самом же деле по существу есть лишь одна истинная Религия, разлитая всюду под разными формами«. Такое решение как будто бы кладет конец нетерпимости и узости, помогая везде находить духовные сокровища.

Несмотря на известную привлекательность подобного подхода к религиям, нетрудно убедиться, что он

неизбежно приводит к их обезличиванию и к выхолащиванию живого богатства конкретных вероучений. Кроме того, стирание границ, вольно или невольно, ведет к замалчиванию важных противоречий в религиях.

С другой стороны, считающие себя строгими последователями Библии, например, впадают в другую крайность. Они признают, что есть лишь единственное Откровение, данное Израилю и от избранного народа перешедшее к Сверх-Израилю, т.е. Церкви. Все, что лежит за пределами этого духовного потока, объявляется либо чисто-человеческими домыслами, либо суевериями. Однако, Священное Писание, взятое в полном своем объеме, открывает возможность более широкого понимания религиозной истории мира. Ветхий Завет признавал возможность Откровения, даруемого язычникам. Достаточно напомнить имена Мелхиседека, Валаама, Иова. В Новом Завете, апостол Павел недвусмысленно указывал на возможность хотя бы частичного богопознания у язычников.

Известный русский проповедник XIX в. святитель Иннокентий Херсонский сравнивал представителей разных религий с обитателями разных поясов земли. «Христианство, — писал он, — по отношению к прочим религиям есть то же, что свет полдневный у людей, живущих под экватором, по отношению к свету солнечному у обитателей других частей земного шара. Свет один и тот же; различие только в степени»

Эту же аналогию с солнечным светом в применении к религиям использовал и Вл. Соловьев. Для него история верований была постепенным раскрытием Истины людям. «Религиозный прогресс, — писал он, — не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменилась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя являлась бы разом и целиком, без перехода, без прогресса, и при этом возникал бы вопрос: почему это внезапное явление истины имело место в данный момент, а не во всякий другой?»

В XX столетии русская религиозная мысль осталась верной этой точке зрения. Говоря об основателях дохристианских религий, русский богослов А. Туберовский писал: «Они находятся под преимущественным мистическим воздействием; их религиозный опыт не умещается в традиционно-народные рамки… В своих наиболее глубоких переживаниях они достигали поразительных интуиций».

В самом же чувстве присутствия Божественного большинство религий действительно обнаруживают внутреннюю общность. Изучая историю религии, мы сталкиваемся с удивительным многообразием верований и практик, свойственных человеческому духу. Африканские боги-предки и пантеистический Бог Ксенофана, чувственные ритуалы Сирии и аскетизм брахманов, шаманские обряды и эллинистические мистерии, демоны Вавилона и иранский Бог Света, пантеоны языческих божеств и строгий монотеизм Ветхого Завета — всё это многообразие религий открывает перед нами богатство человеческого опыта и духовных исканий.

Прежде чем мы начнем знакомится с многообразие религий необходимо сказать, что до 4-го тысячелетия до н.э. история человечества была единой.

Бог, сотворивший мир… от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли… дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем.

Апостол Павел (Деяния, 17:24)

В истории древних цивилизаций просматривается некое существенное единство. Оно объясняется природой религии, которая основана на живом опыте веры. Вера — это прежде всего состояние духа, возникающее из переживания реальности Высшего. В этом состоянии пробуждается интуитивное знание, происходит нечто вроде встречи, звучит таинственный призыв. Человек откликается на этот призыв, и религиозные учения с их метафизикой и этикой становятся его ответом. В них не только осмысливается мистическое видение веры, но и предпринимается попытка установить «обратную связь» с той Тайной Сущностью, которая коснулась человека своей энергией. Большинство религий находят внутреннюю общность в самом чувстве присутствия Божественного.

Доисторический период истории древних цивилизаций начинается с золотого века человечества.

Учёные предполагают, что мифы о золотом веке часто возникают в периоды социальных потрясений или перехода от одного уклада к другому. Идеализированное прошлое служит контрастом к сложным реалиям настоящего, а также выражает стремление к гармонии и справедливости.

В первый раз это случилось после грехопадения. Адам и Ева были не только изгнаны из храма, у них изменилась физическая и духовная природа — они стали смертны и перестали видеть Бога.

Продолжительность жизни была около тысячи лет и осталась способность общаться с духовными сущностями. Ангелы были даны им в помощь.

Во второй раз после того как ангелы вступали в брак с человеческими женщинами.

И ангелы, сыны неба, yвидели их и возжелали их, и сказали дpyг дpyгy: «Давайте выбеpем себе жён в сpеде сынов человеческих и pодим себе детей».

Обратите внимание, ангелы уже тогда понимали греховность своего поступка, и главный из них ангел Шемзахай не хотел совершать грех один и попросил других ангелов поклясться, что и они тоже вступят в брак с человеческими женами.

Согласно Книге Еноха, ангелы‑стражи (около двухсот существ под предводительством Семияза и Азазела) научили людей различным знаниям и умениям. Важное примечание: в тексте подчёркивается, что эти знания были переданы людям досрочно — то есть раньше, чем человечество могло бы освоить их естественным путём. Это привело к серьёзным последствиям:

- появление нефилимов (потомков стражей и земных женщин), которые «обратились против людей»;

- распространение насилия, крови и бесчестия на земле;

- необходимость божественного вмешательства (в том числе потопа) для исправления ситуации.

В это время были построены так называемые исчезнувшие цивилизации, остатки некоторых находят археологи, другие до их пор известны только по приданиям и мифам.

В третий раз уже после Великого потопа спавшиеся после потопа люди стали возвращаться на новые места обитания.

Природа людей вновь изменилась: продолжительность жизни уменьшилась до 120 лет, а общение с духовными сущностями могли совершать только отдельные личности. Появились маги, шаманы, пророки, святые.

Магизм усматривал во Вселенной некие неизменные законы и силы, овладение которыми якобы сулило человеку благоденствие. Он был более всего заинтересован теми внешними выгодами, которые люди могут извлечь, подчиняя себе видимый и невидимый мир. Подлинная религиозная жажда была чужда магизму, ставившему на место молитвы, веры и любви волхвование, заклятие, принуждение. В этом проявлялась его глубинная связь с грехопадением, с притязаниями человека утвердить свою волю выше воли Божественной.

Но стихия магизма не смогла окончательно захлестнуть человека, ибо грех не угасил искры Божией, вложенной в него. Поэтому уже в древнейших культурах мы сталкиваемся с первыми попытками сбросить власть магии и обрести утраченного Бога.

Только с учетом этих событий можно понять историю человечества, народа, государства и тем более историю религии каждой цивилизации.

«Не только демоны, — говорит Н. Бердяев, — открывали себя языческим народам и терзали их, но открывался им божественный свет, открывалось Божество в природе и в родовой народной жизни. Лишь еврейскому народу дано было непосредственное предвосхищение Христа и прямое движение к Нему. Но у всех народов было пророческое предчувствие и предвидение, что должно быть искупление и спасение мира».

«Религиозный прогресс, — писал Вл. Соловьев, — не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменилась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя являлась бы разом и целиком, без перехода, без прогресса, и при этом возникал бы вопрос: почему это внезапное явление истины имело место в данный момент, а не во всякий другой?»

В общем это всё теперь нужно красиво переделать согласно примерно такой хронологии и периодизации …